鄙人近期阅读吴敬梓的儒林外史,对明清的科举制度花费了点时间进行收集整理。中国的科举从隋炀帝大业元年(605年)设立进士科到清朝光绪三十一年(1905年)科举制度结束,科举制度延续了约1300年。其间进程相当复杂,本文之所以局限于明清科举,目的是缩小范围,有的放矢,只将这一历史时期的科举制度介绍给感兴趣的读者。

一、从童生到秀才

明清两代取得生员的入学考试为童试,是读书士子的晋升之始。童试包括县试

二、从秀才到举人

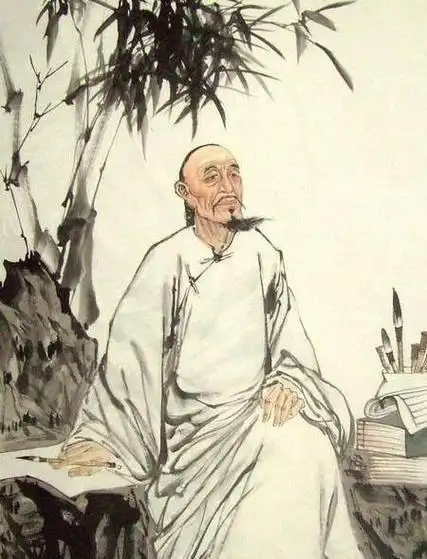

秀才,亦称为生员要参加三年一次乡试即秋闱,由皇帝指派考场称贡院。乡试第一名和第二名分别称呼为解元和亚元。乡试通过就是中举了,范进中举就是说他通过了乡试。举人能够免除徭役赋税,每月有俸禄,享受司法豁免权,具备做官的资格,参加会议给路费。蒲松龄自幼聪慧,19岁参加童子试,以县、府、道三个第一的成绩考中秀才,他在乡试中却屡遭挫折。他一生多次参加乡试,却始终未能中举。康熙四十七年,他最后一次参加乡试,依旧名落孙山。儒林外史的作者吴敬梓非常类似,只是秀才而没有中举,也促使他与科举彻底决裂。

蒲松龄48岁再应乡试未中

三、从举人到贡士

贡士为参加全国范围科举考试(会试)及格后获得的资格,会试在乡试后的第二年三月举行,所以也叫春闱。参加考试的考生必须是举人,已仕未仕皆可。主考官叫总裁,监考官叫知贡举,皆由一二品大员担任。考试的地点在北京贡院。四月十五张榜于礼部大堂前,此时正是杏花烂漫的时节,故此榜又叫杏榜。考试的第一名叫会元。

四、从贡士到进士

贡士要晋升到进士必须参加殿试,由皇帝亲自主持,会试中选者即贡士始得参与。明清殿试后分为三甲:一甲三名赐进士及第,通称状元、榜眼、探花;二甲赐进士出身,第一名通称传胪;三甲赐同进士出身,从宋代起成为常制。

总结:

县试/府试→院试→乡试→会试→殿试,通过后分别称为:童生→生员(秀才)→举人→贡士→进士