商汤建立商朝的时候,最早的国都在亳,今河南商丘。在以后三百年当中,都城一共搬迁了五次。这是因为王族内部经常争夺王位,发生内乱,再加上黄河下游常常闹水灾。有一次发大水,把都城全淹了。对王位的争夺的分歧在于,有的人说应当父死子继,有的人说应当兄终弟及,叔侄之间,兄弟之间,为争夺王位,常常展开你死我活的斗争。他们为私利把国家搞得混乱不堪,就不得不考虑迁都的问题。商朝国都位于黄河以北的奄(今山东曲阜)。盘庚即位之初,商朝经过九世之乱,政治腐败,贵族奢侈。约公元前1300年,盘庚决定迁到商汤的故地定居。由于已经五次迁都,朝廷居无定所,因此民众相互慨叹,怨言四起,不想搬迁。盘庚就把贵族找来,耐心地劝说他们。当他得知殷(当时称北蒙,即今河南安阳)一带土肥水美,山林有虎、熊等兽,水里有鱼虾时,就决心到此来发展。为了动员迁都,他曾发表一个重要的演讲,晓谕诸侯和大臣说:“从前,先王成汤和你们祖先共同平定天下,一切法则都能遵循。舍弃这些好的法则,而不努力实行,凭什么成就德政呢?”

前面说到《尚书》是记载上古时期故事的书籍,里边有《盘庚》三篇,其中上篇里说:“若火之燎于原,不可向迩”,“尔”就是“近”,意思是说如果小火花引起燎原大火就不能靠近。“星火燎原”一词即由此次演讲内容凝练而成。有些贵族仍然竭力反对迁都,盘庚就发布文告,严厉命令他们服从。终于,马萧萧,车辚辚,他率众西渡黄河来到殷,史称“盘庚迁殷”。盘庚迁殷后,推行商汤的政令。他还提倡节俭,改良风气,减轻剥削,终于形成了安定局面。从此百姓安宁,商朝国势再度振兴,故后世称商朝为“殷”或“殷商”。

如今河南安阳市西北殷都区小屯村周围发现有殷墟,这是中国商朝晚期都城遗址,是商王处理政务和居住的场所,也是殷墟最重要的遗址和组成部分,包括宫殿、宗庙等建筑基址80余座。在宫殿宗庙遗址的西、南两面,有一条人工挖掘而成防御濠沟,将宫殿宗庙环抱其中,起到类似宫城的作用。商灭亡后,逐渐沦为废墟。

殷墟发掘,确证了中国商王朝的存在。商朝处于奴隶制鼎盛时期,奴隶主贵族是统治阶级,形成了庞大的官僚统治机构和军队。1899年,金石学家王懿荣因病购药,在北京中药店中发现所售龙骨上刻有一些很古老的文字(即甲骨文),意识到这是很珍贵的文物,于是开始重金收购。1900年,王懿荣的甲骨转归了晚清学者刘鹗,他的亲家罗振玉得知这些甲骨来自于河南安阳的小屯村,于是多次派人去那里收购甲骨,并对其上文字作了一些考释,认为小屯就是文献上所说的殷墟。其后,将甲骨学由文字学演进到史学的第一人王国维对这些甲骨文上的资料进行了考据,进一步证实这里就是盘庚迁都的都城。1928年到1937年,为了寻找更多的甲骨而开始进行发掘。1936年发现H127坑,在场人异常激动。这个坑里堆满甲骨,龟甲17088片、牛骨8片,共计17096片,被整装一次性吊起,运抵南京。非常明显,这是当年华夏老祖宗有意而为之。殷墟甲骨文的发现,不仅把中国有文字记载的可信历史提前到了商朝,而且由于甲骨文内容丰富,涉及殷商政治、经济、文化、意识形态的各个方面,对全面复原殷商社会史具有重要意义,被称为中国古代乃至人类最早的“档案库”。殷墟中发现了大量的青铜器。青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。金文是指铸刻在殷周青铜器上的铭文,也叫钟鼎文,是当时人们现实生活的反映,保留了当时的真实的面貌,因而具有极高的研究价值。甲骨文和金文的记载是目前已经发现的中国最早的成系统的文字符号。殷墟完全符合世界遗产的遴选标准被列入《世界遗产名录》,成为世界文化遗产。2011年,被国家旅游局评定为全国首批“5A级旅游景区”。

后母戊鼎,另称司母戊鼎,1939年3月在河南安阳殷墟王陵遗址出土,是商王祖庚或祖甲为祭祀其母戊所制,运抵南京。因分量太重(857公斤),蒋介石无法运到台湾,解放后移至北京中国历史博物馆,其余地方的所谓商代的司母戊鼎全是仿制品。

请看后母戊鼎,另称司母戊鼎的图片

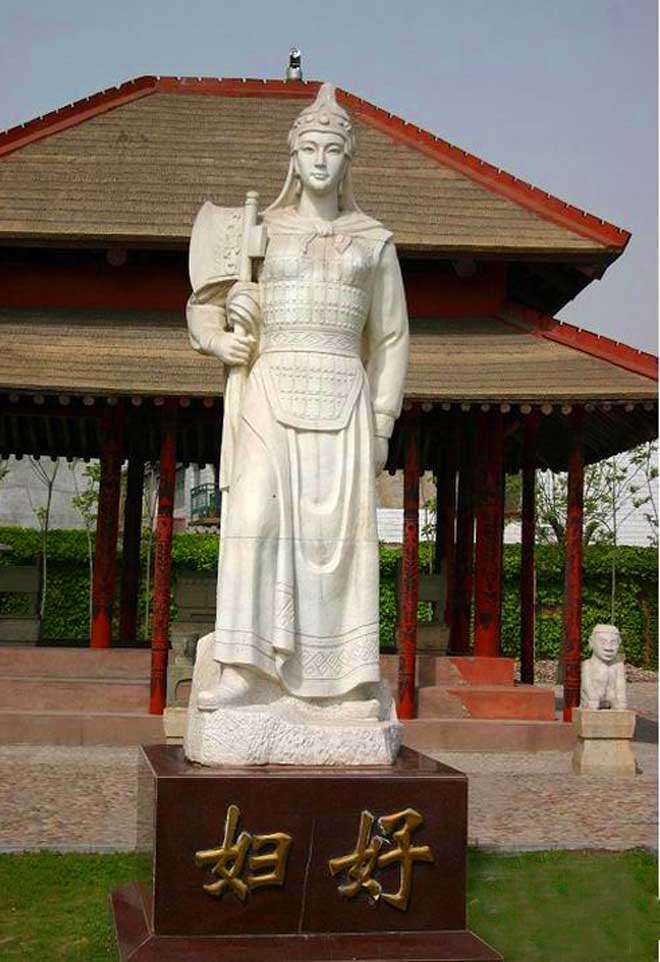

妇好墓于1976年被考古工作者发掘,墓上建有被甲骨卜辞称为“母辛宗”的享堂。妇好死后,其丈夫国王武丁为祭祀妇好,在其墓圹上修建了这座宗庙建筑。妇好──庙号“辛”。

请看妇好塑像(安阳殷墟)

商朝经历了三个大的阶段。第一阶段是“先商”;第二阶段是“早商”;第三阶段是“晚商”,前后相传十七世三十一王,延续六百年左右。