清朝末年,清政府在镇压了戊戌变法、出卖了义和团运动后,国势衰微到了极点,民族危机愈加深重,广大群众对腐朽无能的清帝国已感到无望。由于资产阶级改良派和民主革命派的大力倡导,晚清的小说创作得到了空前的发展,涌现出了一大批有影响的小说,形成了晚清小说创作繁荣的局面。而“晚清四大谴责小说”的出现,则是中国小说创作进入到又一个繁荣时期的重要标志。鲁迅认为的晚清四大谴责小说是中国清末四部谴责小说的合称,即李宝嘉(李伯元)的《官场现形记》、吴沃尧(吴趼人)的《二十年目睹之怪现状》、刘鹗的《老残游记》和曾朴的《孽海花》。

李宝嘉(李伯元)的《官场现形记》

李伯元(1867—1907),名宝嘉,江苏武进人。三岁时丧父,由做过山东道台的伯父抚养。少年时代即擅长诗文,中第一名秀才,后来几次考举均落榜。1896年到上海办《指南报》,后来又主办《游戏报》、《繁华报》。1903年,应商务印书馆之聘,主编《诱像小说》半月刊。陆续写出了《官场现形记》六十回、《文明小史》六十回、《中国现在记》十二回、《活地狱》四十二回、《海天鸿雪记》二十回、《庚子国变弹词》四十回等,影响最大的还是《官场现形记》。

李伯元的《官场现形记》是我国第一部在报刊上连载,直面社会而取得轰动效应的长篇章回小说,也是谴责小说的代表作,首开近代小说批判社会现实的风气。其结构安排与《儒林外史》相仿,演述一人后即转入下一人,如此蝉联而下。作品以晚清官场为表现对象,集中描写封建社会崩溃时期旧官场的种种腐败,黑暗和丑恶的情形。这里既有军机大臣、总督巡抚、提督道台,也有知县典吏、管带佐杂,他们或龌龊卑鄙或昏聩糊涂或腐败堕落,构成一幅清末官僚的百丑图。

李伯元的官场现形记之江阴哨官

《江阴哨官》主角冒得官,买到了所谓“立功、保荐”的空头证件,就用银钱走门路,居然做了江阴炮船上的哨官。他本是一个知县手下的跟班,不懂得什么军事,因此在任上演出了不少丑剧。后来,他的假官被人戳穿了,又不惜把亲生女儿献给了上司,来保持他的功名富贵。

《官场现形记》写的多是实有人物,只是改易姓名而已。胡适曾在为此书做的序言中论说过这种情况:“就大体上说,我们不能不承认这部《官场现形记》里大部分的材料可以代表当日官场的实在情形。那些有名姓可考的,如华中堂之为荣禄,黑大叔之为李莲英,都是历史上的人物,不用说了。那无数无名的小官,从钱典史到黄二麻子,从那做贼的鲁总爷到那把女儿献媚上司的冒得官,也都不能说是完全虚构的人物。

由于《官场现形记》在晚清官场上风行,写的又多是实人实事,所以关于此书的种种消息,很快传到了慈禧太后的耳朵里,于是,“慈禧太后索阅是书,按名调查,官吏有因以获咎者”。看来慈禧太后读到此书后很是生气,并把清末政令倒行,法纪废弛的责任都归罪到了官员们的腐败,胡来,不争气。她还把《官场现形记》当成了惩办官员的黑名单,按图索骥,抓人办人。当那些官员们正摇头晃脑地翻读着这本为他们描形画像的《官场现形记》时,哪里想得到,此时太后老佛爷也正翻看着这部书,盘算着怎么整治他们呢。

吴趼人的《二十年目睹之怪现状》

吴趼人(1866—1910)所作的《二十年目睹之怪现状》计108回,是一部带有自传色彩的长篇小说。它通过主人公九死一生从奔父丧开始,至其经商失败为止所耳闻目睹的近200个小故事,勾画出中法战争后至20世纪初的20多年间晚清社会出现的种种怪现状,所反映的社会生活范围比《官场现形记》更为广阔,除官场外,还涉及商场、洋场、科场,兼及医卜星相,三教九流,揭露日益殖民地化的中国封建社会的政治状况、道德面貌、社会风尚以及世态人情都颇为深刻,具有较高的认识价值,可以帮助读者透视晚清社会和封建制度行将灭亡,无可挽救的历史命运。小说采用第一人称的方式叙述故事,结构全篇,使读者感到亲切可信,在中国小说史上开了先河。结构上亦非常巧妙,“九死一生”既是全书故事的叙述者,又是全书结构的主干线,同时又运用了倒叙,插叙等方法,将它有机结合在一起,使全书繁简适宜,浑然一体。

吴趼人的《二十年目睹之怪现状》

刘鹗的《老残游记》

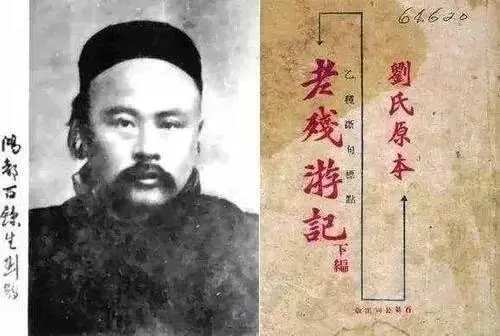

刘鹗(1857—1909)笔名洪都百炼生。刘鹗本是一位企业家,学问家,并不是职业作家,但其文学家之名却远胜企业家和学问家。小说《老残游记》共二十回,是他晚年所写的带有自传性质的未竟作品。小说以一个摇串铃的江湖医生老残(铁英)为主人公,叙写其在中国北方游历期间的见闻和活动,对清政府的腐朽黑暗,官吏的残暴昏庸,百姓的贫困交迫等等,都有所暴露,尤其着重地对那些名为“清官”,实为酷吏的虐民行为进行了有力抨击。作者借《老残游记》表达了自己对社会、国家危亡现实的强烈忧患意识,艺术成就很高。首先是高超的描写技巧,无论状物,写景,还是叙事,都能历历如绘,如千佛山和大明湖的景致,明湖居说书,桃花山月下夜行等,使人有身临其境之感。北师大版语文九年级上册第二单元选用了胡适先生的文章《老残游记的文学技术》。胡适认为“《老残游记》最擅长的是描写的技术,无论写人写景,作者都不肯用套语烂调,总想熔铸新词,作实的描画。在这一点上,这部书确实是前无古人了。”其次是它的心理描写和心理分析,能用贴切的语言,出色地展现人物的内心世界。其三是精巧的结构艺术。小说以游记的形式,以游历为线索,以老残为中心人物,以散文的笔法叙事状物,将沿途的所见、所闻、所思、所做有机结合起来,形成了小说独特的结构特点。

刘鹗的《老残游记》

刘鹗的写作动机本为助人,但他生当乱世,目睹国事糜烂,再加上自己一生事业上的失败以及政治理想的幻灭,《老残游记》事实上也是他个人情感的寄托。他曾在书中自叙:“吾人生今之时,有身世之感情,有国家之感情,有社会之感情,有宗教之感情,其感情愈深者,其哭泣愈痛,此洪都百鍊生所以有老残游记之作也,棋局已残,吾人将老,欲不哭泣也得乎 ”由此可知,《老残游记》为当时中国社会之缩影,更是作者一部以文字代替哭泣的著作。

曾朴的《孽海花》

曾朴(1872—1935)江苏常熟人,光绪十七年(1891)中举。次年赴京参加会试,以墨污考卷出场。据说他是迫于老父严命并被督送登轮勉强北上应试,入场后便故意弄污试卷题诗拂袖而出,愤然表示“功名不合此中求”!其父又为他捐内阁中书留京供职,但傲岸的曾朴不惯于浮沉宦海,日与同好文友诗酒邀游。他留京几年,终觉得小京官生涯不足以偿其志,遂愤然出都,脱离宦海。

《孽海花》写了二百多个人物,反映的社会生活面相当广。在选材、结构、语言方面都独具特色。这是一部既具有谴责小说,又具有历史小说,还具有政治小说特点的长篇小说。小说写金汮(字雯青)中状元后在苏州纳名妓傅彩云为妾,后奉命出使俄、德、奥、荷等国,带傅彩云同往。归国后,金雯青病死北京,傅彩云离开金家,赴上海重操旧业,改名曹梦兰,后又到天津为妓,称赛金花。小说以金雯青和傅彩云的故事为主线,生动地描写了从同治至光绪三十多年间的历史文化的推移和政治社会的变迁,暴露了统治者的腐朽没落,批判了封建的科举制度,讽刺了那些达官名士,真实地反映了他们的精神生活和文化心态,同时也热情地歌颂了冯子材、刘永福等抗战英雄和孙中山等民主革命党人的革命活动,表达了作者反对封建专制,鼓吹民族民主革命的爱国救亡的思想。小说中所写之人物,无不有所影射。在具体写作中,作者采用了近代较流行的块状小说结构与传统的网状小说结构相结合的方式展开情节,波澜起伏,曲折感人,井然有序,始终围绕主线,时放时收,东西交错,给人留下就像一朵珠花的感觉。孽海意思是罪恶罪恶世界,孽海花即罪恶世界中的赛金花。作者又工于细节描写,词采华美,寥寥数笔,就能使人物的神态毕肖,故鲁迅称赞它“结构工巧,文采斐然。”

曾朴

《孽海花》的始作者为金天翮,他先写了六回,光绪二十九年(1903)十月,在中国留日学生所办革命刊物《江苏》月刊第八期上发表了第一、第二两回。后将原稿寄给曾朴所办小说林书社。曾看后,认为“是一个好题材”,对小说写法提出一些意见。金天翮本是诗人、学者,自觉“究非小说家”,遂与曾朴共同酌定全书六十回的回目,改由曾朴续写。曾朴接手后,“一面点窜涂改,一面进行不息,三个月功夫一气呵成了二十回”,分别于光绪三十一、三十二两年,由小说林社在东京印刷出版初集(一至十回)和二集(十一至二十回)两册,署“爱自由者发起,东亚病夫编述”。