第160篇概述了晚清四大名臣之曾国藩和左宗棠,本篇续述李鸿章和张之洞。

3.李鸿章

李鸿章道光三年(1823年)正月初五日生于安徽合肥一个殷实家庭,自幼通读经史,成年后通过参加科举走上仕途,遇上了比他大一个生肖的恩师曾国藩,得以提拔重用。他是晚清政府三朝(咸丰、同治和光绪)重臣,以内阁大学士(中堂)闻名,世称李中堂。

组建淮军

咸丰年间,李鸿章通过镇压太平军进入了军中,随后因清政府江南兵力的薄弱而受命组建淮军,以曾国藩的湘军为骨干,淮军通过镇压太平天国、捻军等农民起义势力,军事力量不断扩大。湘军解散后,淮军仍旧是江南最精锐的部队。这支地处江南的武装力量成为李鸿章拥有清政府话语权的根本。

洋务重臣

同治年间,李鸿章与左宗棠等人试图在封建帝制下进行资本主义改革,发起了近代中国资本力量的启蒙,建立清政府国有企业,改变晚清朝廷对于近代科学、军事和经济的态度。洋务运动期间,以李鸿章为主的清政府外交部门一度在列强国家面前获得主权。光绪年间,李鸿章开始组建清政府的海军力量。北洋水师的成立代表洋务运动的巅峰,然而终因政治制度的腐朽,后勤补给极为落后的北洋水师在甲午海战中全军覆灭,这同时也标志着李鸿章奋斗半生的改革以失败告终。

外交事件

收集的资料证明,李鸿章一生签订了30多个条约。由于签定了这么多丧权辱国的条约,人们对于他的评价也是毁誉参半,有人说他为了清朝呕心沥血,也有人说他是最大的卖国贼。

“弱国无外交”,客观说李鸿章代表清政府签署那么多不平等条约的艰难性不言而喻,就拿最为丧权辱国的马关(163篇)和辛丑(165篇)两条约来说,李鸿章确实是忍辱负重,特别是辛丑条约签定后,生命就此结束。

第163篇“甲午中日战争”讲到,光绪二十一年(1895年)二月十八日,李鸿章被慈禧太后任命为全权大臣,赶赴日本议和。三次谈判后,李鸿章在会住处的路上被刺客小山丰太郎开枪击中左面,血染官服,当场昏倒。《清史稿》记载:日人狙击李鸿章,弹伤其颊。三月十六日,李鸿章伤势稍愈,双方第四次谈判,日方对中国赔款两亿五千万两白银(原本是三亿两),割让辽东半岛及台湾澎湖等要求表示不再让步,李鸿章等连发电报请示,光绪皇帝同意签约。据说他在签字前的最后关头,曾经老泪纵横地对使团的美国顾问科士达说:“万一谈判不成,只有迁都陕西,和日本长期作战,日本必不能征服中国,中国可以抵抗到无尽期,日本最后必败求和。”

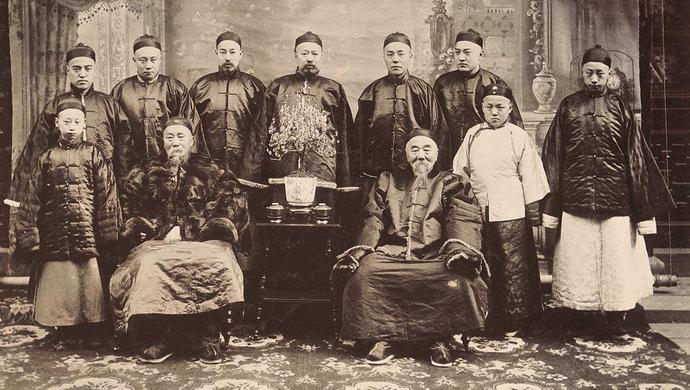

李鸿章奉命到日本谈判

也正是因为马关签约的强烈刺激,李鸿章发誓“终身不履日地”。两年后他出使欧美各国回来,途经日本横滨,再也不愿登岸。当时需要换乘轮船,要用小船摆渡,他一看是日本船,就怎么也不肯上,最后没有办法,只好在两艘轮船之间架了一块木板,75岁高龄老人,在呼呼悠悠地海面上,毅然决然地蹒跚着步子,慢慢腾腾地挪了过去。

马关条约签订后,在全国引起强烈反响。康有为等发动公车上书,掀起维新变法的高潮。李鸿章也视马关签约为奇耻大辱,并倾向变法。马关条约导致国内民愤四起,而又不能指责清政府慈禧,故将矛头指向了李鸿章,李鸿章就在这样的情形下做了清朝丧权辱国的替罪羊。甲午战后,李鸿章被解除了位居25年之久的直隶总督兼北洋大臣职务,投置闲散。

光绪二十六年庚子年(1900年)8月15日,大清国都城被八国联军沦陷,政府和朝廷逃亡。李鸿章被晚清逃亡政府逼迫,前往北京。《清史稿》曰:“授李鸿章全权大臣,与各国议停战。”他由于心理压力巨大,在拜会英、德公使后回贤良寺的路上受了风寒,一病不起。议和大纲出笼,只赔款不割地,李鸿章觉得为大清国努力了一把。第二年辛丑年(1901年)1月15日,“议和大纲”签字。国人声讨又起:“卖国者秦桧,误国者李鸿章!”签字后的李鸿章身心俱丧,病逝北京。

随着时光的流逝,历史对李鸿章的功过是否有了一个比较客观的评价,对于他个人的文化成就亦给予了充分肯定。著名的中国现代作家张爱玲是其长女李菊耦的孙女,即李鸿章的曽外孙女。

4. 张之洞

张之洞于道光十七年(1837年)八月初三生于贵州,比李鸿章小十四岁,直隶南皮(今河北南皮)人。跟曾国藩、左宗棠和李鸿章一样都是通过科举进入仕途的名臣。咸丰二年(1852年)顺天府解元,十八岁中举人,廿六岁中进士。同治二年(1863年)探花,庶吉士,一度是清流派健将。晚清清流派是清朝光绪年间统治阶级内部的一个政治派别,“清流”原喻指德行高洁、勇于言事,有名望的士大夫。后期转化为洋务派的主要代表人物,大力倡导“中学为体,西学为用”。

张之洞一生主要做了三件事:兴实业、办教育、练新军。

兴实业

光绪十五年(1889年)至三十三年(1907年)张之洞任湖广总督,在英、德支持下,成为后起的洋务派首领。督鄂期间,他着力扶持民族工业,先后开办汉阳铁厂、湖北兵工厂、马鞍山煤矿、湖北织布局、湖北缫丝局等重轻工业企业,并筹办芦汉铁路。汉阳铁厂是一个钢铁联合企业,光绪十九年(1893年)建成,包括炼钢厂、炼铁厂、铸铁厂大小工厂十个、炼炉两座,工人三千,采煤工人一千。这是近代中国第一个大规模的资本主义机器生产的钢铁工业,而且在亚洲也是首创的最大的钢铁厂,日本的钢厂建设还比这晚几年。张之洞还办了湖北织布局,看到棉纱销路很广,便决定开设两个纱厂。他致电驻英国公使薛福成向英商订购机器,光绪二十三年(1897年)建成北厂,纱锭五万多枚,为湖北纺纱局。南厂一直没有建成,机器停放在上海码头任凭风吹雨打,后来张謇领去办了南通大生纱厂。到了光绪二十八年(1902年)湖北的纺纱局、织布局、缫丝局、制麻局转租给广东资本家组织的应昌公司承办。

办教育

光绪十五年(1889年)八月,张之洞调署湖广总督的同时,多次署理两江总督。在这个历史进程中,在张之洞本人的具体策划和亲自指导下,湖北地区先后成立了自强学堂(今武汉大学前身)、武备学堂、农务学堂(今华中农业大学前身)。武汉科技大学的前身--湖北工艺学堂也是在这个历史时期在张之洞的策划和指导下诞生的。不仅是湖北地区,张之洞任两江总督时在南京创立了三江师范学堂(今南京大学前身)。他十分重视湖北、江苏的教育,创办和整顿了许多书院和学堂。在湖北,有两湖书院、经心书院,又设立农务学堂、工艺学堂、武备自强学堂、商务学堂等;在南京,设储才学堂、铁路学堂、陆军学堂、水师学堂等。他还是中国第一所幼儿园的创办者。

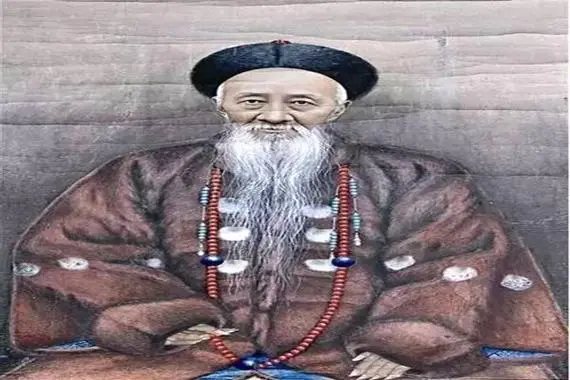

晚清名臣张之洞图像

练新军

1896年,张之洞以从两江调鄂的护军营为基础,又选募新兵,参用德国军制,开始湖北新军的编练。到光绪三十三年(1907年),湖北新军计有陆军第八镇(一个师)一万余人,暂编第二十一混成协(一个旅)四千六百余人,是仅次于袁世凯北洋六镇的第二支强大军事力量。

晚清持续不断的内忧外患,使张之洞体悟到,“练兵一事,鄙人身心性命之学。”甲午战后,他屡陈奏章,力主编练不同于绿营、防营的新式武装。光绪二十二年(1896年)起,他开始大规模编练湖北新军,到光绪三十一年(1905 年),编成陆军第八镇(兵员一万余人)、暂编第二十一混成协(兵员近五千)。这是清末仅次于北洋六镇的最强大新军。除了武器装备的近代化之外,张之洞特别重视士兵的素质,要求多吸收“实能识字写字,并能略通文理之人”入伍。他手订湖北练兵要义,第一条就是“入营之兵必须有一半识字”。在此思想指导下,湖北新军成为各支新军中文化素质最高的部队。较高的文化素质使不少官兵具备接受新的社会政治思潮的知识基础,进而最终走上革命道路。湖北新军能够打响辛亥第一枪,这是重要的基础条件之一。

宣统元年(1909年)六月,张之洞病重,七月初六日,光绪帝兄弟,宣统帝溥仪生父摄政王载沣亲临探视,当天,张之洞在哀叹“国运尽矣”声中去世。