关键词语和典故:

永安建制,天京事变,借师助剿,李秀成自述

捻军被剿

咸丰十年(1860年)冬,清廷调派在八里桥之战中被英法联军打败的蒙古人科尔沁亲王“僧格林沁”全权督办攻捻niǎn战事,他的部队简称“僧军”。捻军因实行消极防御方针,致使安徽亳州雉zhì河集大营于同治二年(1863年)再次失陷。“二月己丑,僧格林沁军克雉zhì河集贼巢,捻首张洛行伏诛”,皖北根据地丧失。

同治五年(1866年)秋,捻军在河南许州(今许昌)分为东、西两部。赖文光率东捻军留守中原地区,与清军周旋,转战于河南、湖北、山东地区,遭李鸿章淮军围追堵截,日趋被动。同治七年(1868年)一月赖文光突围奔至扬州瓦窑铺被擒就义。

西捻军由张宗禹率领西进陕西,与陕甘回民军相互配合,取得灞bà桥之战、进军陕北等作战的胜利。后闻东捻军被围,转兵东进救援,经山西、河南、进入直隶[1],于饶ráo阳(今属河北)之战失利后,继续转战于山东、河北地区。同治七年(1868年)四月,被李鸿章、左宗棠包围在北有碱jiǎn河、南有黄河、西有运河、东有大海的狭窄地带里全歼。张宗禹乘夜突围而出,隐居于今河北沧州南大港管理区孔庄子,隐姓埋名,化名童子师,二十年后病死。此间,他以行医看风水为生,临死时透露出真实姓名。《清史稿》的说法:“秋七月乙酉,张宗禹赴水死,捻匪平。”

太平军内讧nèihòng(56)

金田起义后,太平军于咸丰元年(1851年)九月二十五日攻克广西永安州(今蒙山),进行了军事、政治等方面的一系列整顿和建设,主要包括整顿军纪、分封诸王、确定官制:洪秀全为“天王”,称“万岁”;杨秀清为“东王”,称“九千岁”;萧朝贵为“西王”,称“八千岁”;冯云山为“南王”,称“七千岁”;韦昌辉为“北王”,称“六千岁”;石达开为“翼王”,称“五千岁”。以东王杨秀清总理国务,节制(106)诸王,其他各人或称军师,或称丞相等。洪秀全自己也以身作则,不称“帝”、“圣”、“上”等,仅称“主”。史称“永安建制”。

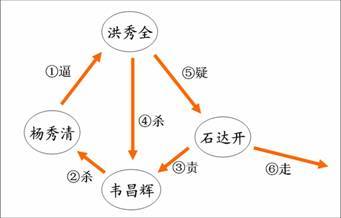

上篇说到咸丰六年(1856年)四月五日,太平军再克扬州,攻破“江北大营”,六月,攻破“江南大营”,解天京三年之围。之后,东王杨秀清见当时太平天国形势大好,便另有图谋。杨假装“天父下凡”迫使天王洪秀全将自己由“九千岁”封为“万岁”。北王韦昌辉请求天王诛杀东王,天王不肯。后来,被杨秀清视着心腹的陈承瑢róng向天王告密,说东王有弑shì(27)君篡位之企图,并自告奋勇愿负扫除奸党的责任。天王密诏与杨秀清有矛盾的北王韦昌辉及燕王秦日纲铲除东王。韦昌辉九月一日到天京,与燕王秦日纲在夜间入城,二日凌晨偷袭东王府,杨秀清及其家人被杀,东王幕府部属、他们的家人及其他军民共二万多人亦被杀害,史称“天京事变”。翼王石达开抵天京后,责备韦昌辉滥杀,二人不欢而散。石达开当夜逃出金陵城外。北王韦昌辉未能捉拿翼王,尽杀其家属及王府部属。翼王石达开从安庆起兵讨伐北王,求天王杀北王以谢天下。此时在天京以外的太平军大多支持翼王,北王在势急之下攻打天王府,但最终败于效忠天王的将士及东王余众,最终北王韦昌辉于十一月二日被杀,燕王秦日纲及陈承瑢不久亦被处死,天京事变告一段落。

|

|

太平天国崩溃的开端---天京事变

天京事变后,十一月底,石达开回天京,太平天国合朝推荐石达开主持朝政,但洪秀全却忌惮(58)石达开的声望才能,不肯授予他“军师”的地位,局势稍见好转后,又对他产生谋害之意。且洪秀全又以其兄长洪仁发掣肘chèzhǒu(136)他。为免再次爆发内讧,石达开被迫率数千人逃出天京,前往安庆。天京事变使三王被杀,翼王远走,是太平天国的转折点。洪秀全只能自任军师,总理国政,积极着手组建新的领导核心,1858年恢复了五军主将制,陈玉成为前军主将。

咸丰八年(1858年),清军乘太平天国内讧之后,重建江北、江南大营。咸丰十一年(1861年)九月,石达开自桂南北上,为北渡长江,夺取成都,建立四川根据地,转战蜀、黔、滇三省,先后四进四川,并于同治二年(1863年)四月渡过金沙江,突破长江防线。但为大渡河百年不遇的提前涨水所阻,陷入重围,多次突围不成。

时任四川总督的骆秉章遣使入太平军中谈判。经协议,太平军自行遣散四千人,剩余两千武士保留武器随行。最后在四川紫打地与清兵战斗,战败被清兵诱降,在石达开被押往成都后,清军背信弃义,两千太平军被屠戮。《清史稿》:“同治二年六月丁亥,川军剿贼於大渡河,获石达开,诛之。”

后期将领李秀成和陈玉成

太平天国后期著名将领李秀成在金田起义参加太平军后,作战机智勇敢,很快从一名普通的士兵晋升为青年将领。天京变乱后,他与陈玉成、李世贤等力撑危局,取得了二破江北大营、三河大捷、二破江南大营等军事上的胜利,中兴了太平天国。天王洪秀全封李秀成为忠王。

咸丰十年(1860年)二到五月,李秀成在第二次击破清军江南大营后,乘胜攻下江苏南部多个地方。同年九月,太平天国部署第二次西征,以陈玉成、李秀成军为江北江南两支主力,目的为进攻清军后方以援救安庆。

咸丰十一年(1861年)上半年,北路的英王陈玉成因英国官员干预而不敢进攻武汉;南路的李秀成进至湖北东南部,在附近地方招兵三十万人,忠王知道其他太平军吃败仗后,放弃进攻武汉三镇,改向东进军,攻下浙江大部份地区。

同治元年(1862年)五月,清将“多隆阿”围攻庐州,陈玉成决定弃城北走,同远征的西北军会合。正在此时,盘踞在安徽寿州已暗投清军的苗沛霖诱劝陈玉成前往寿州,并许以帮助陈玉成攻取河南。陈玉成不听部下的再三劝阻,决意出走寿州,结果中计遭擒,被送往清帅“胜保”营中。《清史稿》语:“匪首陈玉成遁至寿州境,苗沛霖诱擒之。”又:“五月乙巳,陈玉成解京师,诏於中途磔zhé(154)之。”时年二十五岁。

清军利用洋人联合镇压太平军

《北京条约》刚签字,英、法、俄等公使就立即表示,只要清政府认真“履行条约”,就可以得到“任何援助”。慈禧太后已经掌权的清政府对太平天国事件确立了“借师助剿”的方针,引用外国军队来帮助镇压内乱。“谕总理各国事务衙门与英、法筹商借兵剿贼。”将太平军称作粤匪。

同治元年(1862年)一月,李秀成率军进攻上海,清军和洋人联合抵抗,“粤匪窜逼上海。英、法各员协同防剿”,太平军久攻仍未能占领上海。此战引起控制上海的西方列强不满,加上有教徒指称太平天国根本为异端,其说词诡异[2],不符合罗马公教或新教教义,以及太平天国影响欧美各国在华利益,西方各国对太平天国运动转向反对。

同治元年(1862年)六月,洪秀全命令李秀成回援天京。李集结二十万人兵力,十月起大战曾国藩湘军四十多天,未能取胜。十二月,李秀成奉命北渡长江。同年李鸿章攻江苏南部,左宗棠攻浙江。

同治三年(1864年)六月一日,洪秀全在多日以野草充饥后病逝,《清史稿》的说法:“官军克复江宁,洪秀全先自尽”。七月十九日天京被曾国藩湘军攻陷,随后遭遇屠城,许多平民百姓被杀,其惨况无可描述。光绪二十二年(1896年),谭嗣同来到南京,所见仍是“满地荒寒气象。本地人言,发匪[3]据城时并未焚杀,百姓安堵如故,终以为彼叛匪也,故日盼官军之至。不料湘军一破城,见人即杀,见屋即烧,子女玉帛扫数[4]悉入官军,而金陵遂永穷矣!至今父老言之,犹深愤恨”。历史把这笔张记在了曾国藩弟弟曾国荃的头上。李秀成、洪仁玕gān护送幼天王突围。李秀成让好马给幼主,混乱中与幼主失散,他本人于七月二十二日在南京城外方山被俘。他亲书《李秀成自述》供状数万字。《忠王李秀成自述》较详细的叙述了太平天国的史事,但这一口供被曾国藩篡改了。曾国藩没把李秀成的原件上报,这就是所谓关于《李秀成自述》真假的遗案,其真稿一直留在曾国藩家中。后来曾国藩的曾孙、曾孙女姐弟俩把这个东西带到了台湾,二十世纪六十年代台湾就把这个东西按原样彩色影印出来了。

忠王刘秀成于同治三年(1864年)八月七日被曾国藩处死。十月二十五日,幼天王“洪天贵福”在江西石城荒山的山洞被搜俘,十一月十八日在南昌被凌迟处死。太平天国彻底失败。

镇压捻军和太平天国运动的汉人将领曾国藩、左宗棠和李鸿章续篇将有专述。

注释

序号 | 词条 | 读音 | 释义 |

1 | 直隶 | zhílì | 直接隶属;河北省的旧名。 |

2 | 诡异 | guǐyì | 奇特怪異。 |

3 | 发匪 | fāfěi | 称“太平军”为“发匪”,是因为太平军蓄发的缘故。清廷规定汉人也须遵从满人风俗,剃光前额的头发,而太平军为表示反满的决心,仍按汉族传统习俗蓄发。 |

4 | 扫数 | sǎoshù | 全部数目 |