人生在世非跟人打交道不可,而要把一个人的心思认透是一件非常难办的事情。本来是知心朋友,后来变得见面如同陌路;几十年的亲密战友变成了你死我活的克星;甜甜蜜蜜的眷恋爱人蜕变成冤家对头;一句话,原先以为是知根知底的人变成了一点都不认识的陌生人。

孔夫子在《庄子·杂篇·列御寇第三十二》中有一段描述人心的话语,十分深刻: “凡人心险于山川,难于知天。天犹有春秋冬夏旦暮之期,人者厚貌深情。故有貌愿而益,有长若不肖,有慎狷juàn而达,有坚而缦,有缓而悍。故其就义若渴者,其去义若热。”意思是说“人心的险恶,超过了山川。想了解它,比了解天还难。天的春夏秋冬白天黑夜还有个定准,人的外貌像厚厚的外壳,深深地掩盖真情。所以有的外貌敦厚而内心轻浮,有的心如长者而貌如不肖。有的外貌急躁,内心却通情达理,有的外貌严厉,心里却非常和气,有的外貌和善,心里却十分凶悍,所以那些追求仁义如饥似渴的,他们抛弃仁义也如逃避烈火。”

正因为如此,很多前人在遭遇原先的亲密和知心者伤害以后向后人发出了很多警示,譬如:

“人面咫尺,心隔千里”;

“世间海水知深浅,惟有人心难忖量”;

“画虎画皮难画骨,知人知面不知心”;

“花枝叶底犹藏刺,人心怎保不怀毒”;

“易涨易退山溪水,易反易复小人心”;

“凡人不可貌相,海水不可斗量”;

“虎豹不堪骑,人心隔肚皮。休将心腹事,说与结交知!”等等。

无独有偶,著名的奥地利心里学家把人的心理活动变作一座冰山,并形成了闻名遐迩的人格冰山理论,这同样会给人们深刻的启迪。

冰山是一块大若山川的冰,脱离了冰川或冰架,在海洋里自由漂流。冰的密度约为0.917kg/m3,而海水的密度约为1.025kg/m3,依照阿基米德定律我们可以知道,自由漂浮的冰山约有90%体积沉在海水表面下。因此看着浮在水面上的形状并猜不出水下的形状。这也是为何有“冰山一角”一说来形容严重的问题只显露出表面的一小部分。冰山非常结实,加之极地的低温环境下金属的强度降低,很容易损坏金属板,因此为极地海洋运输中的极端危险因素。横渡大西洋的英国邮船“泰坦尼克”号,于l9l2年在它首次航行中即在纽芬兰岛附近碰上冰山,造成一千五百人的死亡。l959年丹麦海轮“汉斯·赫脱夫特”号撞在冰山上,死亡近百人。

冰山的90%都在水下(the tip of the iceberg)

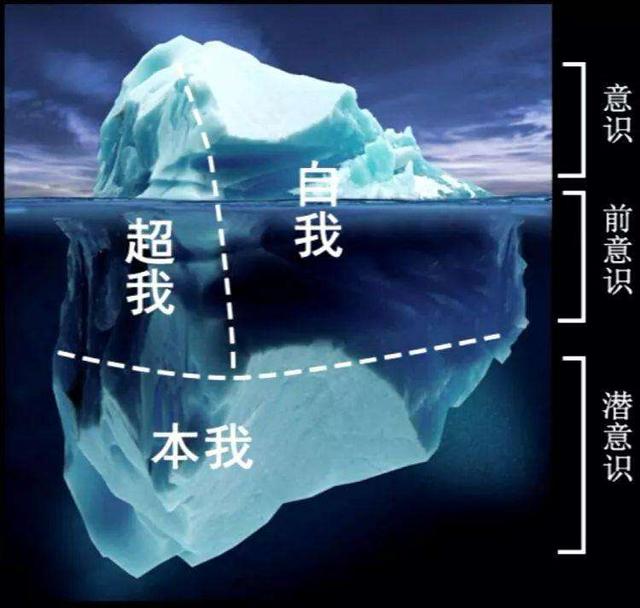

弗洛伊德认为人格结构由“本我”、“超我”、“自我”三部分组成。

“本我”即原我,是指原始的自己,包含生存所需的基本欲望、冲动和生命力。“本我”按快乐原则行事,它不理会社会道德,它唯一的要求是获得快乐,避免痛苦,“本我”的目标乃是求得个体的舒适,生存及繁殖,它是无意识的,不被个体所觉察。

“超我”,是人格结构中代表理想的部分,它是个体在成长过程中通过内化道德规范,内化社会及文化环境的价值观念而形成的。“超我”的特点是追求完美,所以它与“本我”一样是非现实的,“超我”大部分也是无意识的,要求“自我”按社会可接受的方式去满足“本我”,它所遵循的是“道德原则”。

“自我”是自己可意识到的执行思考、感觉、判断或记忆的部分,它遵循的是“现实原则”,为“本我”服务。

由于“超我”和“本我”都是非现实的,因此处于较深的层次,尤其是“本我”的一些原始欲望常常被深深地埋在心头,自身都可能将其遗忘。“超我”和“本我”进行平衡形成的“自我”如同一个骑手控制着具有一定野性的战马。因此“自我”处于人格的表层,如同冰山露出水面的冰山之巅。

“自我”表现为人的“意识”和观念,是公开的,表面的;“本我”形成的“潜意识”处于最深部位,而“超我”是意识观念的半成品,弗洛伊德将其命名为“前意识”。这样人的心理活动或人格的冰山就可以以图示范了。

弗洛伊德人格结构

一个人的“前意识”,甚至是深藏的“潜意识”,即“超我”甚至“本我”在一定条件下是会部分暴露的。中国人说“酒后吐真言”,“梦话言心声”就是一种深层次内心活动的暴露方式。另外到了某种特定的气候,进入了一种特定的环境,或碰到了某件偶发事件,深层的“本我”和“潜意识”就会突然爆发出来,令人觉得突如其来,无法接受。难怪人们感叹说一切偶然都是必然的结果。

动员敌对队伍中的人员起义反叛就是要将其潜意识和前意识公开出来。

综合孔夫子对人心的描述和弗洛伊德人格冰山理论,我们确实应该认识到对人的认识的艰巨性,很多时候只能拭目以待。路遥知马力,日久见人心。明人洪应明留下的《菜根谭》中有很多至理名言,对处理人际关系说的比较到位。其中说到“害人之心不可有,防人之心不可无”时,认为“此戒疏于虑者”,即提醒那些考虑不周者。天天防人也是够累的,过于小心也就难以交友了。因此《菜根谭》又补充了一句:“宁受人之欺,毋逆人之诈,此警伤于察者。”意思是宁可受人欺侮,也不能早早地防备别人的欺诈,这是提醒过于警觉的人。我们应该两样武器齐备,尽力做到既不疏虑,亦不过察,避免在处理人际关系的问题上困惑或受伤。