北宋的第四个皇帝赵祯,庙号宋仁宗,是宋王朝中评价最高的皇帝,史家把仁宗在位及亲政治理国家的时期概括为“仁宗盛治”,宋朝也在这代君王之时达到全盛。

宋仁宗赵祯的身世必须叙述。仁宗父亲宋真宗赵恒虽说有六子,但前五子全部人未成年就夭折了,宋仁宗是宋真宗的第六子,刚即位时只有13岁,由太后刘娥垂帘听证。这位刘太后是赵祯的生母吗?赵祯一直以为是,其实不然。

刘娥从小父母早亡,无依无靠的她在苦难中长大。长大后开始学戏,由于她声音甜美,容貌出众,很快就唱红了起来。18岁时,嫁给了一个银匠为妻,丈夫带着刘娥来到当时的京城开封闯荡。当年的赵恒才14岁,是一个戏迷,一见到刘娥的花容月貌,就被迷住了,看着刘娥那暗中传情的大眼睛,不禁心猿意马,立即就把刘娥带回他的别墅里。赵恒的奶娘到赵恒的老爸宋太宗赵光义的面前告状,说少爷小小年纪便沉溺于女色,不是好事。宋太宗听了勃然大怒,勒令赵恒(宋真宗)立即把刘娥送走。赵恒只好暗中将刘娥送到自己的一个亲信家里以便私会。没想到,刘娥离开赵恒的别墅后,开始勤奋读书,并研习琴棋书画。至道三年(997年),赵恒即位做了皇帝,刘娥进宫,立即被封为美人,不久便被封为贵妃。因为赵恒的宠幸,刘娥的地位不断提高,然而,刘娥当时已经不能生育了。为了荣登皇后的宝座,她想出一个移花接木的计策,把自己的丫环李氏送给了赵恒。年轻美丽的李氏不久就怀孕产下一个男孩。赵恒喜出望外,刘娥也很高兴,她立即将李氏生下的孩子占为己有,并严禁皇宫里的吐露真相。不久,刘娥被赵恒立为皇后,史称“刘皇后”。

刘娥将李氏生的孩子占为己有的事情,到了元朝被演绎成了“狸猫换太子”的故事,说宋真宗赵恒的刘德妃和李宸妃争宠,二人同时有孕,李妃先产,刘妃乃与太监总管合谋,买通产婆,将一个剥了皮的狸猫换去李妃所生的男婴,向真宗谎报,说李妃生了一个怪物,真宗盛怒之下将李妃打入了冷宫。李妃逃出冷宫流落在外二十余年,以乞食度日,因思念皇儿,哭得双目失明。她闻知正直不阿的包拯至陈州放粮,乃向包诉冤求助,并以真宗所赠的题诗御帕证明她确为当年的李妃。经过包拯曲折设计的运作,狸猫换太子的奇案终于真相大白,仁宗母子相认,此时身为皇太后的刘氏知道当年阴谋已经败露,乃自缢身亡,包拯则因此功而被升为宰相。

电视剧狸猫换太子

史实与舞台戏剧大有差异,《续资治通鉴》记载:“帝(宋仁宗)即位逾十年,(李宸)妃默处先朝嫔御中,未尝自异,人畏太后,亦无敢言者,终太后世,帝不自知妃所出也。”刘皇后正常去世以后,仁宗开始亲政,才慢慢弄清了自己是李氏的儿子。

宋仁宗赵祯性情宽厚,不事奢华,还能够约束自己,在位四十二年,对下属宽厚以待,让百姓休养生息,使宋朝达到一个发展的顶峰。宋仁宗赵祯知人善用,因而名臣辈出,国家安定太平,经济繁荣,科学技术和文化得到了很大的发展。仁宗的自我陈述很使宫人感动“朕日膳不欲珍美,衣服多以缯缣,屡经浣濯,宫人或以为笑。大官进膳,有虫在食器中,朕掩而不言,恐罪及有司也。”有一次,仁宗在散步,时不时的就回头看,随从们都不知道皇帝是为了什么。仁宗回宫后,着急的对嫔妃说:“朕渴坏了,快倒水来。”嫔妃觉得奇怪,问仁宗“为什么在外面的时候不让随从伺候饮水,而要忍着口渴呢。”仁宗说“朕屡屡回头,但没有看见他们准备水壶,如果我要是问的话,肯定有人要被处罚了,所以就忍着口渴回来再喝水了。”

宋仁宗包容柬臣,造就了良臣辈出。大名鼎鼎的开封府包拯为右谏议大夫的时候屡屡犯颜直谏,唾沫星子都飞溅到仁宗脸上,但仁宗一面用衣袖擦脸,一面还接受他的建议。有一次包公要拿掉三司使张尧佐的职务,理由是他平庸无能。张是仁宗宠妃的伯父,仁宗有点为难,想了办法,让张去当节度使,包拯还是不愿意,言辞更加激烈,他居然带领七名言官与仁宗理论,张尧佐的节度使职务最终没有坐实

包青天实在是政治清明的产物而非其他,想想吧,如果皇帝不清明,哪会有包青天产生的政治环境?不管是遭到反唇相讥,还是被喷上一脸唾沫星子,仁宗都很清醒、很民主。他不认为这样会龙威尽失,能接受的,他就接受;一时不能接受的,他就不理不睬。但他对提意见者绝不打击报复,有时甚至会安抚有加。

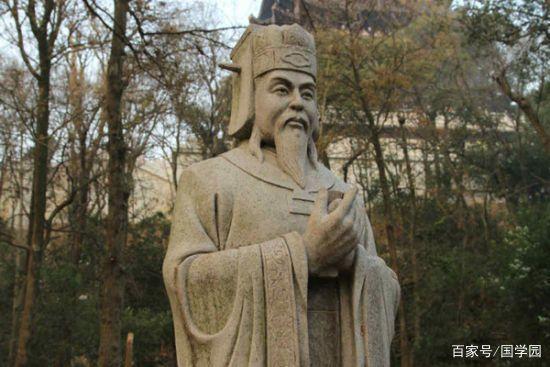

包拯是宋仁宗时期的清官

仁宗一朝不仅出现了包拯,可以说贤臣扎堆涌现,最为著名的乃是范仲淹、欧阳修,还有苏家爷儿仨:苏洵、苏轼和苏澈。

中学语文课本中始终保留着范仲淹的大作《岳阳楼记》,他忧国忧民,“居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。”这是他在京和离京后的真实思想的写照,“是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。’”文中的这些名句成为后世人忧国忧民的箴言。前篇已经说到了范仲淹小时候划粥割齑发奋读书的故事,宋真宗时期中了进士,到了仁宗时期,正是他施展才华的年代。范仲淹并非是一介文质彬彬的书生,而是北宋的著名的政治家、思想家、军事家、文学家,世称“范文正公”。宋仁宗时官至参知政事,相当于副宰相。他为政清廉,体恤民情,刚直不阿,力主改革,屡遭奸佞诬谤,数度被贬。他对某些军事制度和战略措施的改善,使西线边防稳固了相当长时期;经他荐拔的一大批学者,为宋代学术鼎盛奠定了基础。

翻开所有的文学书籍,都无一例外写着:“范仲淹,江苏吴县人”,也就是江苏苏州人。范仲淹父亲在徐州任武宁军节度掌书记(军事长官的秘书),他就生在徐州,最后1052年调往颍州,他坚持扶疾上任,但只赶到徐州,便在五月二十日(6月19日)死在了自己的出生地,终年63岁。徐州彭园应该添加“范文正公”的塑像,他确实也是文化古城徐州的历史名人。

范仲淹于太宗端拱二年(989)生于徐州

宋仁宗尽管是一代明君,但是宫廷中围绕权力的争斗非常凶险,真假难辨。庆历四年(1044年)仲夏时节,台官们忽然声称破获了一起谋逆大案。该案直接涉及的是石介和富弼。仁宗不信会有这等事情。石、富二位,更觉莫名其妙。但是,台官却有石介给富弼的亲笔信件作证,而信中又隐然有废黜仁宗之意。石介对此矢口否认.富弼未及辩诬,已惶恐不迭。其实,此事纯为夏竦一手制造。从夏竦被撤去枢密使职、并被石介斥为“奸魅”时起,便秘密买通婢女临摹石介的手迹。该婢临写之功,已非一日。范仲淹也被打成石介和富弼的同党而离开京师。

再说欧阳修,他自幼喜爱读书,常从城南李家借书抄读。少年就能习作诗赋文,文笔老练,有如成人。欧阳修的科举之路可谓坎坷。天圣元年(1023年)和天圣四年(1026年)两次参加科举都意外落榜。欧阳修就试开封府最高学府国子监“连中三元”:监元、解元和省元。天圣八年(1030年),由宋仁宗赵祯主持的殿试放榜后,欧阳修被仁宗皇帝唱十四名,位列二甲进士及第。据欧阳修同乡时任主考官晏殊后来对人说,欧阳修未能夺魁,主要是锋芒过于显露,众考官欲挫其锐气,促其成才。

范仲淹的改革冒犯了既得利益者,到了庆历五年(1045年),范仲淹、韩琦、富弼等相继被贬,欧阳修上书分辩,也被贬为安徽滁州太守。就是在滁州,欧阳修写下了不朽名篇《醉翁亭记》。欧阳修不因贬官苦闷,调节心态,诙谐幽默,自找乐子。“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也。山水之乐,得之心而寓之酒也。”“然而禽鸟知山林之乐,而不知人之乐;人知从太守游而乐,而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐,醒能述以文者,太守也。太守谓谁?庐陵欧阳修也。”

欧阳修曾对谢绛说:“我平生所作的文章,多半在‘三上’,即马上、枕上、厕上。因为只有这样才可以好好构思啊。”这就是很多人津津乐道的“三上作文”。

范仲淹、韩琦、富弼和欧阳修被打成同党,欧阳修在1044年(庆历四年)写了一篇《朋党论》,是向宋仁宗上的一篇奏章,被评为是欧阳修最好的文章之一。“臣听说关于朋党的言论,是自古就有的,只是希望君主能分清他们是君子还是小人就好了。大概君子与君子因志趣一致结为朋党,而小人则因利益相同结为朋党,这是很自然的规律。”

欧阳修热诚奖掖后进,苏轼父子及另外两个唐宋八大家之一的曾巩、王安石皆出其门下。

欧阳修千古名篇《醉翁亭记》

三字经说:“苏老泉,二十七。始发愤,读书籍。”就是说的苏洵。苏洵自述:“洵少年不学,生二十五岁始知读书。”第一次应乡试举人,却不幸落第。这次失败,使他痛自检讨,再搬出几百篇自己的旧作细读,愤然将这批旧稿一把火烧个干净,决心继续研究诗书经传,诸子百家之书,贯穿古今。每日端坐在书斋里,苦读不休达六、七年,并发誓读书未成熟前,不写任何文章,直至下笔顷刻数千言。欧阳修很赞赏他的《权书》、《衡论》、《几策》等文章,认为可与贾谊、刘向相媲美,于是向朝廷推荐。一时公卿士大夫争相传诵,文名因而大盛。

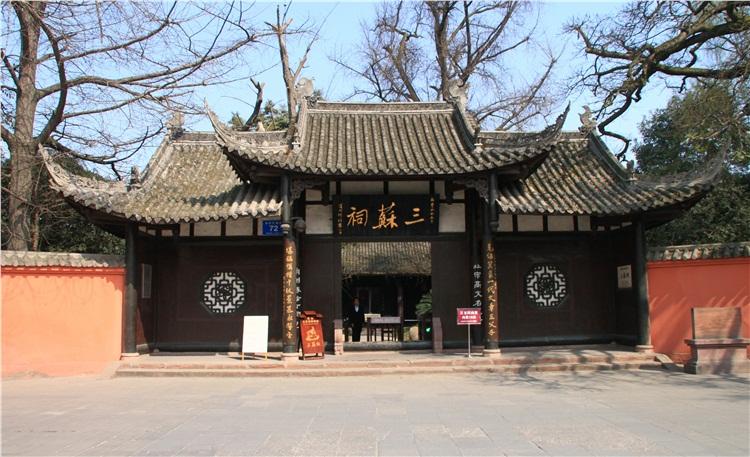

宋仁宗嘉定初年,苏洵和苏轼、苏辙父子三人都到了京师开封。由于欧阳修的赏识和推誉,他们的文章很快著名于世。士大夫争相传诵,一时学者竞相仿效。洵为老苏,轼为大苏,辙为小苏也。蜀中多才子,三苏天下奇。

朝拜眉山三苏祠

苏轼的代表作:《水调歌头·明月几时有》“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。”成为后世的千古绝唱。

张梦得、苏轼都被贬至江西黄州。张梦得在寓所西南筑亭,苏轼命名为“快哉亭”,苏辙作《黄州快哉亭记》,与欧阳修的《醉翁亭记》有异曲同工之妙,心心相印。“士生于世,使其中不自得,将何往而非病?使其中坦然,不以物伤性,将何适而非快?”文中的“其中”就是自己的心中,只要心中自得坦然就一定会痛快起来,

生活在明君时代的士大夫也同样会遭遇阴晴圆缺,想要小人在世上消亡那是痴心妄想,遭遇不幸读读欧阳修的《醉翁亭记》和苏辙的《黄州快哉亭记》如同慢饮浇灌心灵的鸡汤,会使您将一切痛心烦闷和寂寞惆怅扔到九霄云外而畅快淋漓。

张正立评议:

102篇简述北宋仁宗德高仁厚政治清明,当政期间社会经济空前繁荣昌盛,表现在文学发展上,即诗词歌赋都达到鼎盛,其显著成就是宋词,可与唐诗相媲美。