1980年到郑集中学我已经是35岁的年纪,对于没有能在正式刊物上发表一篇文章始终耿耿于怀。当时如果能在比较著名的杂志上发表一篇文章就能扬名整个徐州地区。譬如侯集中学有一个语文老师在“江苏教育”上刊发了一篇文章,我们郑集中学的老师也知道了;邳县(后来改成邳州市)运河中学的英语老师张崇言在北师大“中小学外语教学”上的学术文章被该校的校长作为一种荣耀介绍给来访的其它学校的校长。我们郑集中学的校长在全校老师会上还提起此事。随着各类考试步入正轨,各级教育机构对于教学研究的重视,出现了一些新的英语方面的刊物,我开始收集它们的通讯地址和投稿方法,尝试着向各家刊物投稿。从1982年5月份开始,我一点也不敢声张,偷偷地投出十几篇稿件却如泥牛入海,音讯全无。联想起在马坡痴心妄想搞汉英词典,如今这类小事情也不能做成,自然十分痛苦。难道几篇豆腐块大小的文章也不能见到铅印吗,此事我就真的不能做成吗?投稿之路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。每日读报偶尔遇到关于“马太效应”的文章,使我茅塞顿开。在《圣经》中的“马太福音”第13章有这么几句话:“凡有的,还要加给他叫他多余。没有的,连他所有的也要夺过来。”1973年,美国科学史研究者默顿用这几句话来概括一种社会心理现象:“对已有相当声誉的科学家做出的科学贡献给予的荣誉越来越多,而对那些未出名的科学家则不承认他们的成绩。”默顿将这种社会心理现象命名为“马太效应”。

社会心理学家认为,“马太效应”是个既有消极作用又有积极作用的社会心理现象。其消极作用是:名人与未出名者干出同样的成绩,前者往往上级表扬,记者采访,求教者和访问者接踵而至,各种桂冠也一顶接一顶地飘来,结果往往使其中一些人因没有清醒的自我认识和没有理智态度而居功自傲,在人生的道路上举步不前甚至跌跟头;而后者则无人问津,甚至还会遭受非难和妒忌。其积极作用是:其一,可以防止社会过早地承认那些还不成熟的成果或过早地接受貌似正确的成果;其二,“马太效应”所产生的“荣誉追加”和“荣誉终身”等现象,对无名者有巨大的吸引力,促使无名者去奋斗,而这种奋斗就如同孟子所说的那样“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,饿其筋骨,劳其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”。

“马太效应”具有普遍性意义,任何人要做成点事情一定会先让其心里痛苦,让他(她)受饿,让他(她)劳累,才会有益于这个人将要做的事情。也就是说一个人在成功之前身体上心理上都要受到极其痛苦的磨练,经过这些锻炼后,才能做成自己想做的大事。我决心不能就此罢休,无论要经受多大的折磨,一定要把这条路走通。挫折于懦弱者会磨损意志,于坚强者会愈挫愈奋。我觉得自己已经有了一定的积累,成败的关键是如何把夸氏等英语为母语的作者们的最新语言和语法理论与中国的中学英语教学结合起来,帮助师生切实解决一些令人困惑的问题,让大家共同认识你写的东西的价值。思想的变化产生了行动的改变,我继续每天抽出一定的时间读书,做到雷打不动。我又花费一年的时间第三次阅读Randolph Quirk 的A Grammar of the Contemporary English。这一次阅读的目的之一是企图解开一些教学中遇到的令人疑惑的问题,并再一次尝试写作投稿。从读不懂到读懂是一种跨越;从读懂到把意思用本族语表达出来是第二个跨越;把大语法学家的理论用来解决实际问题,并且写出高质量的论文还得实现第三次跨越。我还重新把以前的没有被刊用的稿子拿出来进行改写,改变思路,调整结构,并将它们进行充实,丰富,一直改到自己觉得有了新意才重新寄发出去。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。中国明代万历年间的文人洪应明,写了一本名叫“菜根谭”的书,其中有一句很有名气:磨砺当如百炼之金,急就者非邃养。施为似千钧之弩,轻发者无宏功。1985年的春天,我终于迎来了首篇稿子的刊发,级别很低,是陕西省运城地区教研室编辑的“中学英语文摘”,而且不是文章,而是高考英语总复习“有奖征题”。尽管如此,我还是十分的兴奋,也算是第一次拿到了稿酬,12元的样子,觉得数字还不少,因为当年我的月工资只有56元。兴奋刺激了我开始了不停地写作,学生的提问、老师的讨论、各种报刊杂志上的文章等都随时激发我的写作动力,每周至少写出一篇文章,有时候甚至是两篇或三篇,连续不断地向全国各类英语杂志寄发。1987年春节回南通老家我特别绕道到上海购买了一台便携式打印机,它使我的文稿的英语部分更加好看。汉语部分手写,英语部分就用打字机,哪怕一个字母,也要把稿子卷到打字机上定位后再击打。

花费了几乎两个月工资购买了一台便携式打字机

从1985春天年第一篇被刊登的“有奖征题”后的一年内总共有11篇文章被录用,差不多每月一篇,几乎全是学生读物,绝大部分是山西的。在我的心目中以下三份杂志是全国级别最高的中小学英语教学刊物,它们的读者主要是中学英语老师,包括我自己在内,一直是它们的忠实读者:北京外国语学院(1994年改成北京外国语大学)的“英语学习”;北京师范大学的“中小学外语教学”和上海华东师范大学的“中小学英语教学与研究”。其中北外的“英语学习”我一直自己掏钱订阅,对我的英语造诣的提升发挥了一定的作用。如今下决心要变换身份,变读者为作者,自然野心不小。我利用自己熟悉夸克观点的优势,结合中学英语教材中的问题,目标这三家有针对性地撰写特别文章,发起连续攻击。到1986年的7月,这三家杂志全部被我攻破。不惑之年总算开启了从读者到作者的转换。

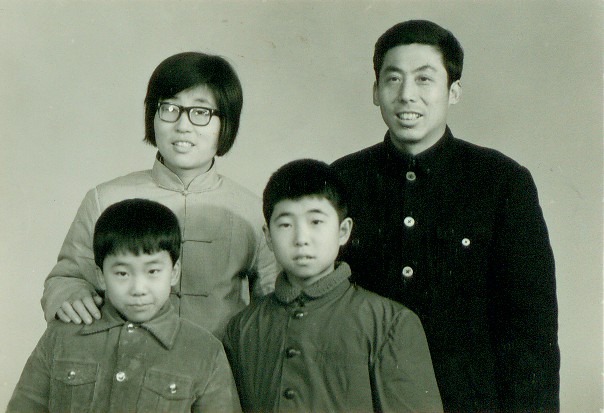

不惑之年的全家照

2010年1月10日于徐州

2012年2月14日于芝加哥校对

2023年8月5日上传于徐州