当时南大本科专业都是五年制,到了1968年我们觉得快毕业离校了。毕业后到哪里去呢?能够从事什么样的工作呢?我就开始向老师们打听,询问他们的同班同学如今都在哪里上班。老师们介绍了几个在南京机关工厂上班的德语专业的师哥师姐,我就和几个同学一起去见他们,有时候只是和张美兰两个人前往。我们打着进行社会调查提出德语专业教学改革方案的旗号以便人家能够接待我们。我们走访了江苏省对外交际处、南京有线电厂、南京金属研究所、 南京外国语学校等等。师哥师姐们热情地接待了我们,让我们了解了他(她)们从事口译笔译和教学工作的酸甜苦辣。金属研究所的笔译者告诉我们,科研专业人员看到一篇与他们专业相关的德语资料,就让他翻译,他累死累活把译文弄出来了,该专业人员看了译文后,说了句“原来是这个内容”,觉得没有多大意义,就放在抽屉里睡大觉了。翻译人员觉得自己的劳动一点没有得到尊重,能有好心情吗?听到这个故事,我马上产生了这种想法:科研人员应该自己提高外语水平而不是依赖外语专业的毕业生去为他们服务。省交际处的口译给我们讲了一些口译人员的很多笑话:1958年毛泽东搞人民公社,外宾询问一个公社共产党的书记人民公社的优越性,该书记搬出了毛主席的语录,说人民公社“一大二公”,口译人员理解“一大”是人民公社范围大,人口多;两个“公”具体内容是什么呢?他想到了“公有制程度高”,但还有一个“公”呢?询问这位书记,他说只知道“一大二公”,不知道具体内容是什么。其实“二公”说的是“第二是公”,就是指的公有化程度高,而不是“两个公”。弄得那个口译人员急得浑身冒汗,你说亏不亏。另外还有一位口译先生把电影“地下尖兵”译成了“地下戴着尖帽子的兵”;把“说到曹操曹操就到”译成“来人姓曹”等的笑话。这些故事使我意识到一个合格的口译人员必须拥有广泛全面的知识,非浅薄者所能为也。南京外国语学校的德语老师告诉我们,他们的学生不可能人人考上大学德语专业,不能录取者的家长们就怨声载道,孩子高中毕业后不知如何是好。这些调查工作使我了解了一些社会实情,引起了我的一些思考。

当时学校一片混乱,复课闹革命的可能性等于零。我们只是上了两年的德语课,仅仅是学了点基础,将来如何适应工作。我和另外几个同学进行了这方面的交流。几个志同道合者商量了一个非常合乎时代潮流的题目,那就是把文化革命中出现的流行语汇的德语表达方法收集起来,编辑成一本资料,譬如“走资本主义道路的当权派”,“老三篇”,“战斗队”,“两面派”,“变色龙”,“捞稻草”等等。德语翻译来自德语版的“北京周报”,我们就分工阅读“北京周报”作记录,然后汇总,按汉语拼音顺序排列。我们还走访了南大印刷厂,与负责打印西语的一个老打字员见面。这个打字员不懂德语,但我们学习的德语课本却全是他打的。他眼看稿件,两手在打字机上盲打,速度之快让我大开眼界。另外他还负责打印我们系的英语和法语资料,比中文打字员的速度要快多了。当时印刷厂里刚刚出现中文打字机,一个活字盘,把常用的几百个汉字排列起来,把其中最常用的字放在中间位置,并组成时兴的短语。这种汉语打字机的速度比排字工人用镊子镊出铅字排版快了一些,但无法与西文打字速度相比。

文革流行词汇德汉对照的编辑工作全是手工进行,我是积极参与者,全力以赴的还有“经风雨长征队”的队员盐城建湖的严秀中。没有老师指导,全是我们自己摸索进行。这本资料现在看来可以说是分文不值了,但这是我第一次参与编辑工作,留下的印象深刻。

文革期间另一项与专业相关的活动是阅读奥地利的“红旗”杂志。我花钱订阅了该杂志,每期到达后就一页一页的仔细阅读,并且数次写信到编辑部发表读后感。该编辑部以读者来信的方式把我的感受刊登了数篇,其他阅读该杂志的师生也告诉我读到了我的信件,这是我首次见到了自己的德语习作见于报端。当时根本不会想到,那是第一次,也是最后一次。

我们离校被拖了整整一年。1970年7月分配方案下达几乎使大家的希望全部落空了。只有六个到外交部的名额让负责分配老师的喜好决定,直接分到省辖市的也仅仅是四人,其余全部到县。我和张美兰一起要到徐州地区的铜山县报到,根本不知道自己未来将从事什么工作。有一点是肯定的,那就是从事德语专业工作的美好梦想彻底破灭了。我们为如此浪费教育费用感到悲哀,为我们自己的职业前途感到迷茫。生气顶何用呢,绝大部分同学都是如此命运,那就只好走一步瞅一步吧。

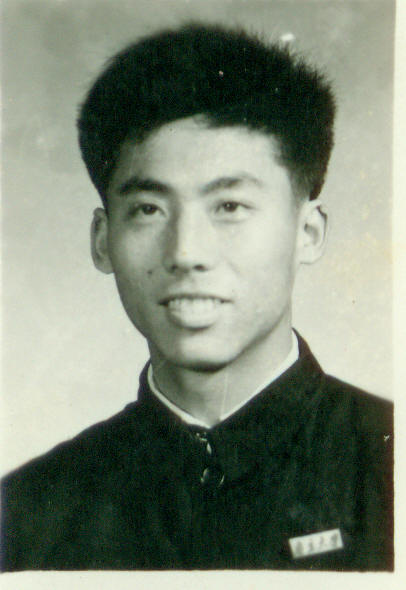

大学毕业照

|

|

2008年10月26日 于墨尔本

2012年2月2日于芝加哥校对

2023年8月4日上传于徐州