初小阶段

好不容易等到了上学的年龄。 我记得1952年的暑假的一天,天下着雨,我被带到金余小学的老师办公室。那个年代并非所有到了上学年龄的孩子都可以入学的,要经过面试,合格的才可以取得资格。面试时老师问了我很多问题,譬如自己的年龄,出生日期,家庭成员以及他们的姓名和年龄。要我数数,我一口气数到50多就要我停了下来。我觉得没有我不能回答的问题,但一道计算题目把我难住了。那就是在我说了父亲的年龄后,要我计算爸爸比我大几岁。还好,没有因为不能回答这个题目而影响我的录取。 我终于能够背着书包上学了。

书包是哥哥姐姐用过的又传到了我的手里,我满腹不高兴,觉得丑得很,但也没有办法。开学第一天,妈妈给了我三百元钱(后来的三分钱)要我买一个粽子吃。我不知道是什么意思,后来经过询问,方知粽子呈金字塔形,是要孩子一层一层地往上攀登的意思。

金余小学一年级共有两个班,每班将近60人。我的个子不高,坐在前面。第一学期下来,两个班差不多120人,我被排到32名的样子。我当然羡慕排在第一名的那个在我眼里像是大人的大个子女孩子。春节期间很多亲戚到了我家,把成绩报告单给识字的人看了一下,大家认为120人排到32名还不错,因为班里还有好几个是留级生呢。

我觉得老师还是很喜欢我的,因此我不喜欢过星期天,更不喜欢有什么假期,很愿意天天上学。记得一年级第二学期有一个演讲比赛,老师就选中我准备,天天下午把我叫到办公室教我背诵讲稿,并一句一句地纠正我的语调。比赛那天,面对下面黑压压的听众我是初生牛犊不怕虎。记得讲稿的内容大致说的是苏联的今天就是我们的明天,中国将来也要有集体农庄用拖拉机耕地,也能每天吃上大米,白面和鸡鱼肉蛋,饭后还能吃水果。比赛结果我得了第三名,奖品是好多的铅笔和写字本子。

二年级时的教室在“头总庙”里,这让我感到十分害怕。大殿里有很多菩萨,这些偶像一个个凶神恶煞,非常吓人,我不敢进去。一放学我就早早地回家,不敢在里边停留。

到了三年级又回到金余小学的院子,班主任是袁平老师。小时候我害怕男人,但这个袁老师跟别的男老师不一样,非常和蔼可亲。我觉得他特别喜欢我,上课时经常要我回答问题,往往在总结一篇文章的主题思想时总是要我站起来完成。这样在课前我也经常有所准备,尽量概括得全面一些。另外我的作文也经常被当作范文在班上朗读。他先不告诉大家是谁的习作,但我一听就知道是我的,心里美滋滋的,因此我特别喜欢写作。每次作文我总是尽量多用一些语文课里学到的词语或成语,因为这样得到表扬的机会就多一些。三年级第一学期分班排名次,50多人我被排到了第六名,记得前5名大部分是女孩子,其中有我的邻居王英,排在第三名。我下决心到三年级的第二学期一定要挤进前5名,可是从今后学校里不允许给学生排名次了,我也就再也不知道自己在班里是第几名了。

小学里有一个老师会吹笛子,有一次聚会,他还表演了用鼻子吹笛,这令我非常羡慕。当时也有个别学生能用笛子吹奏音乐课学的歌曲。笛子价钱便宜,我也买了一支,并且学习起来。大概花了两三个月我也能够吹歌了。从此后吹笛子成了我的一个业余爱好,参与了一些伴奏,初中时还登台表演用鼻子演奏歌曲。这个简单的乐器促使我自学了简谱,拿到一首流行的歌曲自己就能唱起来,在高二年级当上了班里的文艺委员。很长时间笛子成了我的象征,如果有人不知道我的名字,总是说那个会吹笛子的小孩。笛子伴随我直至进入大学后才被放弃。

小学四年级我学会了吹竹笛

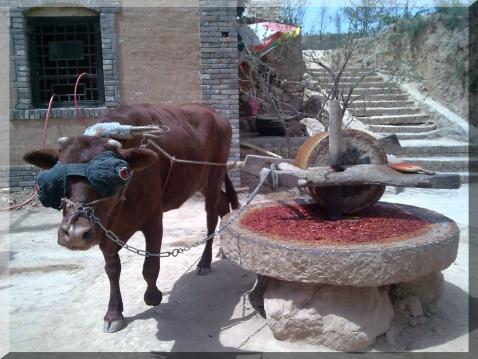

初小阶段有一些苦涩的记忆。首先是回到家里必须干活,有的活对于一个九岁或十岁小孩子来说非常无聊。前面说到父亲用牛拉磨加工面粉,那是要人看磨的。牛要拉屎,要撒尿得有人在旁边随时准备用料勺接住,否则就要撒得满地都是,就要花费很多时间进行打扫清理,非常麻烦。另外,磨好淌下来的面粉和麸皮的混合物要畚起来去筛面粉。被磨的小麦或第二遍第三遍还要继续上磨的麸皮磨完了要往里边添加,如果不及时添加,一旦磨空磨那就是一个大事故,磨立即变钝,没法再磨了,就要请师傅来打磨,招待吃喝还得付工钱。到了寒假,加工面粉的人特别多,因为要准备过年蒸馒头。起早带晚都是父亲看磨,到了白天就要我这个只有八九岁的孩子来完成全部工作。我被捆得死死的,根本不能到外边参加别的小朋友的游戏。经验说,“懒牛上套,不是屎就是尿”,真要这样还好对付。但老牛也常常捣蛋,等你思想开了小差不注意时,它来个突然袭击。屎尿一旦拉到地上难免遭遇一顿臭骂。这样的绷紧弦的日子一直要到年三十才能结束。

这是牛拉碾子,跟南通的牛拉磨类似

暑假里的活还是和牛有关,每天凌晨要起床去放牛。夏天天热,晚上乘凉睡觉很晚,早上凉快一点当然想睡个懒觉,尤其是小孩子。可是正当我睡得舒服之际,爸妈就把我叫醒了,要我去放牛。非常不情愿,但十分害怕大人的威严,睡眼惺忪迷迷糊糊地起床,牵着牛出去。家乡的每一寸地都是宝贝,到处长满了庄稼,根本没有大片的草地,只能沿着河沟寻找它喜欢吃的草,时刻注意着不要让那尝嘴的牛吃了庄稼。不可能那么诗情画意,放牛娃可以骑在牛背上,“牧童的歌声在荡漾, ……还有一支短笛也在吹响”。有时候我还真地带着竹笛在身边,胡乱吹两下,提不起精神。年岁小,当然很不耐心,有时候我觉得已经放了很长时间了,把牛牵回去结果遭遇一顿责备,还得再回头去放,一直到太阳升到老高,觉得晒人了才能回家。每天早晨都是这样,下雨也得带着斗笠出去。因此我天天盼望开学,上学了我就可以不去放牛了。

我的另一个痛苦更应该记录在此,让后代读了会觉得不可思议。那就是我十分害怕丢钢笔。从三年级开始用钢笔,我十分粗心大意,一支钢笔用不了多久就会丢失,丢了后不敢实说,尽可能隐瞒,谎称忘在学校里了。但老是看不到我用钢笔写字,父亲就逼紧追问,我只好从实招来。父亲非常生气,有点理智时屁股挨巴掌,没有理智时,一巴掌能把我的脸打歪。尽管如此,我还是照样掉钢笔。直到读高小了,丢钢笔的事件才逐渐减少。

三年级开始用钢笔,因丢钢笔挨打好几回

四年级的时候,一天听说县城金沙有拖拉机让人参观。一年级演讲时我的讲稿里就说苏联集体农庄里用的是拖拉机耕地,然后就是语文课本上有一篇课文说的是中国的第一个女拖拉机手梁斌,上面有一个拖拉机插图。如今真的拖拉机就在不远的金沙,诱惑太大了。记得一个下午我们几个小伙伴决定步行去那里亲眼见见。走在路上我开始害怕起来,因为没有跟爸爸妈妈说,十二华里,来去二十四华里,回来一定很晚了,父亲肯定要对我大发脾气。但已经上路了,硬着头皮走吧。到了那里还真的看到了拖拉机,但不是书本里那种履带式的,而是两个大大的轮胎,后面拖着一副大犁,机手开动起来耕了一转,我们看得很过瘾。回到家后老实交待去看拖拉机的事情,还好没有挨揍。

那时我对县城金沙特别有兴趣,清明节到那里扫墓,是我们最开心的。上午举行完祭扫仪式,饭后就是自由活动。我最喜欢的就是约上几个小伙伴一块去金北小学 玩滑梯和假山。金北小学的滑梯是水泥的,还带着花纹,十分讨我们喜欢。我们一次次地上去,用各种姿势滑下来。走了好多路,两条腿累了,躺在滑梯上让自己彻底放松滑下来太舒服了。想到离家那么远还得一步步地走回去,真有点可怕。如果从金沙到金余有一个长长的滑梯,让我躺着就能够滑到家中该有多舒服。假山也好玩,用一块块奇石手工垒起来的,还有山洞让我们捉迷藏。我从来没有见过真山,看到这座人工小山觉得乐趣无穷。

那个年龄段应该是最想玩的时候。我们没有任何玩具,但也玩得很是开心。特别是有月亮的晚上,很多小朋友都出来,大家在一起可以做一些不需要任何设施的游戏,如老鹰抓小鸡,卖小狗或盖房子。很是热闹,经常玩得忘了睡觉。春节期间玩打铜板墩。那个时候,很多人家里都有几个清朝的或民国期间的铜板,孩子们拿出来玩。玩法很多。所谓打铜板墩,就是每个人拿出一个铜板,地上划一个圆圈,把这些铜板垒成一墩放在圆心上,然后轮流用自己的另一个铜板把圆圈内的铜板砸出来。有本事砸出一个就够本,砸出两个赚一个……,砸不出来你的那个铜板就输掉了。另外的娱乐就是打纸牌。扑克牌也已经有了。放风筝也很流行。

春节期间玩的铜板

父母亲从来不询问我学习的事情,也从来没有因为学习的事情遭遇过任何责备。这可能成为现代孩子们非常羡慕的事情吧。

初稿:2008年10月10日于墨尔本

校对:2012年1月26日于芝加哥

上传网站:2023年8月3日于徐州