东晋国祚103年,虽偏安江左,国势不振,但在文化上却有颇多成就,出现了不少值得称道的人物。篇幅限制,只能简介前三甲,按照年代顺序依次是小仙翁葛洪、书圣王羲之和隐居文人陶渊明。

小仙翁葛洪

葛洪的名字我们经常听到看到,均与中医中药养生相关,譬如“葛洪桂龙药膏”、“葛洪养生苑”等。葛洪(283-343/363)自号抱朴子,东晋著名医药学家。年十三,其父去世,从此家道中落,“伐薪卖之,以给纸笔,就营田园处,以柴火写书,常乏纸。”经过苦学,葛洪成为一名预防医学的鼻祖。葛洪一生著述颇丰,《抱朴子》是其代表作。该书分内、外两篇。内篇20卷,论述神仙方药、养生延年;外篇50卷,论述人间得失,世事臧否,阐明其社会政治观点。后人说 “洪(葛洪)以博洽名江左,身所著书,殆六百餘卷。”明代文学家李贽以《苦学》为名,用简短的文字对葛洪的苦学精神介绍给后世:

葛洪,丹阳人,贫穷请不起仆人,篱笆不修理,常常需要拨开杂乱的草木出门,又推开杂草进屋。家中数次失火,收藏的典籍都被焚毁了,他就背起书篓步行,不怕千里之远,借书抄写。他卖柴买纸,点火翻阅。在古代药物典籍里面,他所用的一张纸都要使用多次,旁人难以阅读它。

葛洪的画像

《抱朴子》的问世,对道教的发展产生了深远的影响。葛洪认为,修道的最高境界是成仙,仙是后天在世俗中修炼得道之人,也称后天得道仙真。葛洪说:“若夫仙人,以药物养身,以术数延命,使内疚不生,外患不入,虽久视不死,而旧身不改。苟其有道,无以为难也。”凡是通过长期的修炼,最终达到长生久视的人,就是仙人。但在鼓吹金丹神药作用的时候说了很多过头话。葛洪述道:“夫五谷犹能活人,人得之则生,绝之则死,又况于上品之神药,其益人岂不万倍于五谷耶?夫金丹之为物,烧之愈久,变化愈妙。黄金入火,百炼不消,埋之,毕天不朽。服此二物,炼人身体,故能令人不老不死。”葛洪过度夸奖金丹作用使得后世不轨道徒出现了众多骗子,以至于一些痴于长生不老的皇上坚信不疑而中毒身亡。

书圣王羲之

东晋时期的书法和绘画都有极高的成就。“书圣”王羲之尤为杰出。羲之(321-379年,或303-361)出身于琅邪临沂王氏,是东晋开国元勋王导的侄子。有一个“坦腹东床”的典故出在他的身上。郗鉴是著名将领兼书法家,使门生见王导,物色一个女婿。王导叫他到东厢去看。他看后回去报告说:“王氏子弟都好,听说我是来挑女婿的都有点紧张做作,只有在东床坦腹吃东西的那个,若无其事。”郗鉴说:“这正是好女婿!”派人去问,就是羲之。郗鉴就把女儿嫁给了他。后称人婿为“令坦”或“东床”。

王羲之出身于书法世家,伯父王翼,王导;堂兄弟王恬,王洽等都是当时的书法名手。

王羲之画像

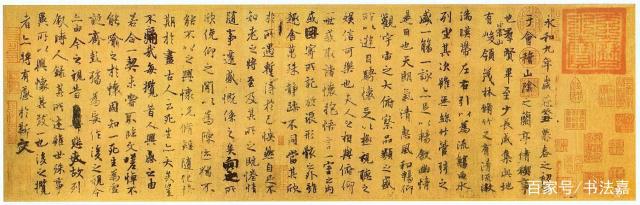

王羲之的书法长于楷书(正楷)、行书(介于草书和楷书间)、草书(笔画相连,书写时速度快)等书体。在汉魏质朴淳厚书风的基础上,博采众长,创造出一种新书风。对后世具有深远的影响,被誉为“书圣”。王羲之行书中最有代表性的是《兰亭序》,被誉为“天下第一行书”。公元353年,王羲之与一群文人雅士会于绍兴兰亭,饮酒赋诗中趁兴写下《兰亭序》。全序二十八行,共324字。情文并茂,心手合一,气韵生动,被历代学书者奉为学习行书的典范。至今中日书法家仍效法古人,到绍兴兰亭,“流觞曲水”,以纪念书圣。《兰亭序》真迹早已流失,只有唐朝的临摹本,其中最受推崇的是虞世南的临摹本。

虞世南摹兰亭序

几年前,王羲之墨迹本草书《平安帖》唐朝时期的摹本就卖了三亿零八百万人民币。

王羲之墨迹本草书《平安帖》唐朝时期的摹本

羲之有七子一女,七子都以“之”为名,献子为第七子。王献之自小跟随父亲练习书法,胸有大志,别为一体。他以行书和草书闻名,但是楷书和隶书(篆书简化演变而成)亦有深厚功底。王献之诗文书法为东晋后起之秀,不亚于他的父亲,父子并称二王。

隐居文人陶渊明

在东晋文化名人中,陶渊明(365或376-427)生活在东晋末期和南朝宋初期。他姓陶名潜,渊明是他的字,寻阳柴桑(今江西九江)人。官位不高,在离家不远的彭泽县当过县令。当这个县官也是生活所迫,养家糊口的需要。县令的俸禄只够买五斗米。一天,上级派邮督来督察。骄横邮督一到就差人把陶渊明叫来见自己,而且要他穿好官服,威胁不按规矩就会影响他的前程。陶渊明平时蔑视功名富贵,不肯趋炎附势,自然忍无可忍,说:“吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪。”“在官八十余日”便交出官印,405年回乡种田去了,22年一直过着贫困的田园生活。

陶渊明辞官归里,过着“躬耕自资”的生活。居住地门前栽种五颗柳树,故被人称为五柳先生。归田之初,生活尚可,但到后期,其境遇十分尴尬,“夏日长抱饥,寒夜无被眠。”在陶渊明穷困潦倒的时候,江州(江西九江)刺史王弘多次送酒米资助,其中以《晋书》记载最为详细。并且在陶渊明非常穷困的时候,王弘便经常提供酒米,供给资助他。“至于酒米乏绝,亦时相赡。”某年九月九日,陶渊明于宅边东篱下的菊丛中摘菊赏花,恰巧江州刺史王弘命白衣人送酒来,便一起饮酒,酒醉才归。“白衣送酒”成了汉语成语,指内心渴望的东西,朋友即时送到,雪中得炭,遂心所愿。

陶渊明画像

陶渊明在偏僻山村,没有世俗侵扰,时常醉酒之后诗兴大发,胡乱扯出一张纸,书写感慨,等到第二天清醒后,再修改润色。有一组诗,题为《饮酒》,其中第五篇是当今幼儿园小朋友朗朗上口的诗句:“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔?心远地自偏。采菊东篱下,悠然见南山。”另有诗句“鼓腹无所思,朝起暮归眠。”丰衣足食的隐居生活,清闲恬静,愉悦开怀,跃然纸上。《杂诗十二首 其一》的诗句:“盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。”常被后人用来勉励年轻人要抓紧时机,珍惜光阴,努力学习,奋发上进。

《五柳先生传》是陶渊明的自传散文,篇幅很短,自嘲不惮,诙谐幽默,彰显了陶先生卓然不群的个性之美。文章开头作自我介绍:“先生不知何许人也,亦不详其姓字。宅边有五柳树,因以为号焉。闲静少言,不慕荣利。”三大爱好:读书、写作、嗜酒:“好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。性嗜酒,家贫不能常得。亲旧知其如此,或置酒而招之。”

他去喝酒就喝个尽兴,希望一定喝醉;喝醉了就回家,竟然说走就走。简陋的居室里空空荡荡,遮挡不住严寒和烈日,粗布短衣上打满了补丁,盛饭的篮子和饮水的水瓢里经常是空的,可是他还是安然自得。

《桃花源记》杜撰了一个捕鱼人邂逅进入桃花源,那边“芳草鲜美,落英缤纷;土地平旷,屋舍俨然”。桃花源里“男女衣着,悉如外人”。他们“见渔人,乃大惊”,“设酒杀鸡作食”。交谈之中渔人方知桃花源居民“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。”从秦到东晋十六国时期足有600年的时间,他们“不知有汉,无论魏晋”。这是陶渊明想象的一个远离尘世,脱离纷争的一个世外桃源,人们保留着天性的纯真,一个他心目中的理想境界。

陶渊明传世作品共有诗125首,文12篇。被冠以诗人、文学家、辞赋家和散文家。

张正立评议:

东晋留给后代最辉煌耀眼的也就是陶渊明的诗文、王羲之的书法和葛洪的《抱朴子》。

宋:没有忘记把有影响的文化科技名人进入《通史》。