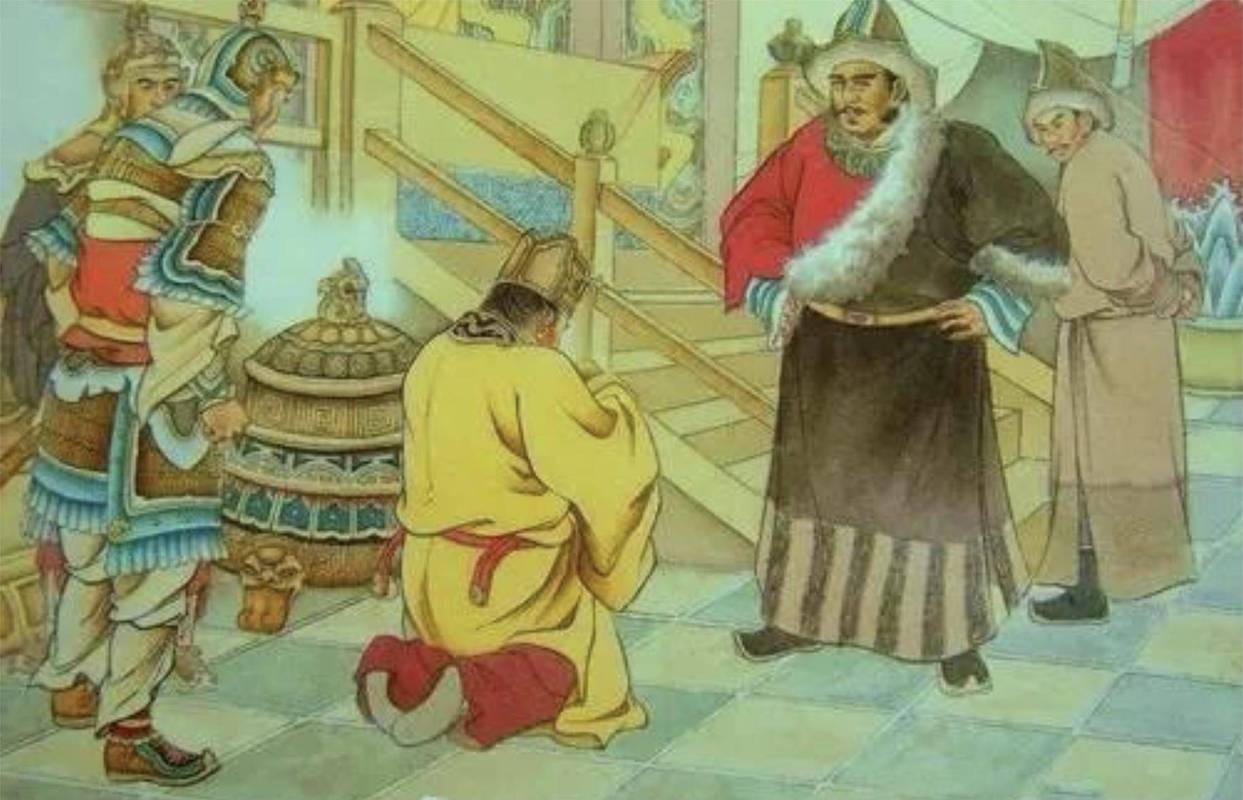

上篇说到936年九月,石敬瑭以割地、称臣、称儿为条件,请求契丹出兵相助。十一月,契丹主耶律德光立石敬瑭为帝,国号晋,史称后晋。后晋割幽云十六州给契丹,并每年献帛三十万匹。闰十一月,后晋和契丹合兵攻克洛阳,后唐灭亡。契丹主(后来的辽国国主)亲自率军五万增援石敬瑭,石敬瑭与契丹大军得以顺利南下进逼京师洛阳。这天晚上,石敬瑭进入洛阳,住在自己的旧府第。后唐兵都解脱铠甲等待问罪,石敬瑭安慰大家,并加以释放。命令河东节度使刘知远部署京城的治安。刘知远分派汉军让他们回到自己的营地,把契丹兵安置在天宫寺,城中秩序非常平静,没有人敢违背命令。士民避乱逃窜躲藏的人,没有几天都回来恢复了旧业。公元938年契丹主作册书,命石敬瑭为大晋皇帝,是日,即皇帝位。契丹要求晋太祖石敬瑭自称儿皇帝。

后晋开国帝石敬瑭做了契丹的儿皇帝

公元942年六月十三日,后晋高祖石敬瑭去世。立长子齐王石重贵为嗣君即后晋出帝。石重贵原是石敬瑭侄,后由石敬瑭收为养子。石重贵即位后,向辽帝(即契丹)自称孙儿,却不称臣而主张抗辽。在军民支持下,石重贵和契丹闹翻,几次击退了来犯的辽军。公元944年和契丹打了几场漂亮战。946年,石重贵派大将杜重威、李守贞统兵北方攻辽。杜重威一心想投靠契丹辽朝,自立为帝,到了前线以后按兵不动,派人去秘密和辽联系。辽帝同意他投降,他便胁迫将士降附辽朝,并随辽军回兵进攻汴京。石重贵闻报大惊,又无可奈何,急忙与后妃10多人准备自焚,后为亲军将领薛超劝阻,奉表出降。公元947年契丹灭晋,后晋亡。

晋出帝石重贵不向契丹称臣,后晋灭亡

947年正月初一,后晋的文武百官在大梁城北远远地向后晋出帝石重贵辞别,然后改换白衣纱帽,迎接契丹主耶律德光,全都在路旁伏服请罪。后晋出帝和太后以下在封丘门外迎接,契丹主推辞不见。初七,契丹把后晋出帝和他全家人迁到封禅寺。契丹主多次派使者前去探望问候,后晋出帝每听说使者到,全家都惊恐担忧。当时雨夹雪下了十几天,寺外断绝了供给,全家老小又冷又饿。后晋出帝石重贵只好偷偷地哀求看守,才得到一点食物。石重贵被辽帝耶律德光废为负义侯,迁往黄龙府(今吉林省辽安县),不久又被迁居辽阳(今辽宁省辽阳市)。一路上,他颠沛流离,受尽苦楚,随从的妃子也先后被辽将强行索去,最后连亲生女儿也被抢去充当婢妾。不久石重贵又奉命迁居建州(今辽宁省朝阳县西南),在城外几十里处建筑房屋,定居下来,由随从数百人耕作,以解决吃穿问题。他们居住的地方就是后来传说中的晋王城。后周显德年间,他的随从中有人自辽逃回中原,中原人民才得知石重贵还在建州,随从已经死去半数。公元964年石重贵病死。文物工作者在晋王城出土的碑文中发现了石重贵的墓。

当初,后晋出帝与河东节度使刘知远相互猜忌,虽然任命刘知远为北面行营都统,但徒有虚名罢了,各军的行动,实际上他一点都不能干预。刘知远因此大量招募士兵。阳城一战,各军的散兵游勇归附于他的有几千人,又得到吐谷浑的财产牲畜,于是各藩镇中河东(山西南部)最为富强,步兵、骑兵多达五万人,并暂且向契丹表面低头。有人劝刘知远举兵进取,知远说:“用兵有缓有急,当随时制宜。今契丹新降晋兵十万,虎据京邑,未有他变,岂可轻动哉!且观其所利止于货财,货财既足,必将北去。况冰雪已消,势难久留,宜待其去,然后取之,可以万全。”他手下的将佐劝刘知远称皇帝尊号,以便号令四方,刘知远不同意。行军司马潞城人张彦威等三次上书劝其登皇帝位,刘知远迟疑不决。心腹大将郭威和都押牙杨入内劝说刘知远,认为远近人心,不谋而合,这是天意,谦让不就,人心就要转移,结果会反受其害。刘知远听从了他们的劝进。

公元947年二月十五日进入洛阳后,刘知远登皇帝位,正式改了国号为汉,因为他觉得自己姓刘,是汉朝王族的后代,历史上称为后汉。十六日,刘知远下诏书道:“各道官员为契丹搜刮钱财的,都罢免;原后晋臣子被胁迫派出作使者的,不予追究,命前来报到。至于其它契丹人,各处都要诛杀他们。”

后晋河东节度使刘知远当了后汉的开国皇帝

六月十五日,刘知远把汴州改为东京。公元948年正月二十七日后汉高祖刘知远召苏逢吉、史弘肇、郭威入宫接受遗嘱,说:“我气息微弱,不能多说。刘承佑年幼弱小,一切后事拜托各位爱卿。”当天,就在万岁殿去世。苏逢吉等人保密而不发布噩耗。刘知远在位不满一年,时年54岁。二月初一,立皇子左卫大将军刘承佑为周王,同平章事。不久,发布丧事,宣读遗制,命周王即皇帝位。那年,刘承佑十八岁。

后汉隐帝刘承佑当政时期,河中节度使李守贞与赵思绾、王景崇三镇反叛,占据潼关,被推为秦王,隐帝令枢密使郭威讨之。郭威进攻河中城,攻克外城。李守贞收集余部退守子城。公元949年七月二十一日,李守贞和妻子及儿子李崇勋等自焚而死,郭威军队入城,抓住了李守贞的儿子李崇玉及所委任的宰相、枢密使、国师等人,押解到大梁,全都杀掉并暴尸街头。

三叛平息后,后汉隐帝逐渐骄奢放纵,忠言逆耳听不进去,和身边的宠臣随意玩耍。而郭威抚养士卒,与同苦乐,小有功辄赏之,微有伤常亲视之;士人(知识分子)不分贤德者(有名望的)还是不贤(名声不好)的,只要有话要说、要禀报,都和颜悦色地接待,让他尽情地说,即使有过于侮辱性的言辞,也从不介意。由是将卒都归心于郭威。郭威奉命讨平了李守贞的叛乱,后封为邺都留守兼天雄军节度使。公元950年,后汉隐帝刘承祐猜忌他,派使者到魏州杀郭威。郭威被逼起兵反叛,围攻汴京,后汉隐帝刘承祐到城外观战,因后汉军大败,于第二天清晨又匆忙要逃回城去,不料开封尹刘益已经据城反叛,投顺了郭威,后汉隐帝刘承祐只得带了苏逢吉、聂文进和茶酒使郭允明等人向西北奔逃,逃至赵村,被部下郭允明所杀。后汉只传二帝,历时四年,是五代史上最短命的王朝。

郭威没有立即称帝,而是让太后下令立刘知远的侄子刘赟为嗣,派大臣去徐州迎接,同时又让王峻派人在途中将刘赟杀死。他自己则以北伐契丹为名带兵北上。在澶州(今河南濮阳),诸军将士登墙越屋而入,请郭威为天子。有人裂黄旗以被帝体,以代赭袍,山呼震地,这就是澶州之变。众军将簇拥郭威返回汴京,迫使太后下令由郭威监国。公元951年正月初五,后汉太后颁下诰令,授予监国郭威传国玺印,正式即皇帝位。郭威下制书说:“朕是周代宗室的子孙,虢叔的后裔,国号应该叫周。”史称后周,郭威即后周太祖皇帝。

后周太祖郭威---黄袍加身第一人

郭威虽是刺史之子,但幼年孤贫,知道民间疾苦,因而即位后就着手革除前朝弊政,减轻赋税和刑罚,大大减轻了农民的负担。郭威能留心搜罗人才,所任用的魏仁浦、李毂、王溥、范质等人都能忠于职守,遵守法度,君臣合力,逐渐改革了一些弊政,使北方地区的经济,政治形势渐渐趋向好转。因此,郭威在五代十国时期,算得上是一个好皇帝。公元954年正月,郭威病重。他自己知道难以恢复,便嘱咐养子郭荣(日后的后周世宗柴荣)简单安葬。接着,他大封群臣,命郭荣继位。当晚,郭威病死于汴京宫中的滋德殿,终年51岁,郭威死后的庙号为太祖。二十一日,晋王郭荣即皇帝位。柴荣从小在姑丈郭威家长大,因谨慎笃厚被郭威收为养子。

年富力强的后周世宗柴荣,雄心勃勃,决心遵照养父的遗愿,干出一番大事业。在位六年,整军练卒、裁汰冗弱、招抚流亡、减少赋税,使后周政治清明、百姓富庶,中原开始复苏。他又南征北战,西败后蜀,夺取秦、凤、成、阶四州;南摧南唐,尽得江北、淮南十四州;北破契丹,连克二州三关。在商议取幽州时柴荣病倒,不久去世,年仅39岁。其子柴宗训柩前即位,只有七岁。范质、王溥、魏仁浦并相,执掌朝政。

柴荣被史家称为“五代第一明君”,堪称照耀黑暗时代的一颗璀璨明星。他15岁从军,24岁拜将,33岁称帝,不仅精明强干,而且节约简朴,赢得了广泛的拥戴。柴荣凡事率先垂范,事必躬亲。他先后五次亲自领兵出征,每次都亲力亲为,战斗在第一线。在当时中原如此纷繁复杂的形势下,北宋仅用了20年便完成统一。这固然离不开赵匡胤的英明决断,但更重要的是他接手的后周政权国力强大,统一之势已不可阻挡。如果不是英年早逝,柴荣完全有可能更早地实现国家统一。

前篇说到五代十国共八十八年,而五代为期仅仅五十四年,有词说:五十三年更五姓。后梁16年,建立者朱温;后唐13年,建立者李存勖;后晋11年,建立者石敬瑭;后汉4年,建立者是刘知远;后周9年,建立者是郭威。除了后唐的国都在洛阳,其余四朝都在汴梁,今河南开封市。