元王朝被推翻后,元顺帝逃往漠北,洪武三年(1370年)死于应昌(今内蒙古多伦东北)。皇太子“爱猷识理达腊”继位为元昭宗,逃往和林(今蒙古国哈尔和林),史称“北元”。明成祖朱棣永乐初年,蒙古贵族势力内部互相残杀,遂分裂为鞑靼、瓦剌和兀良哈三部。鞑靼部居住在今贝加尔湖以南和蒙古国的大部分地区;瓦剌部居住在今蒙古国西部和准噶尔盆地一带;兀良哈部聚居在今内蒙古老哈河和辽河流域一带。

三部之间经常互相残杀,并不时侵扰明朝边疆。朱元璋对蒙古贵族势力始终采取努力通好,积极防御的政策。明成祖继承了太祖对待蒙古贵族的政策,一面与之修好,封蒙古部落酋长为王,赐予金银、布帛、粮食等物品,争取相安无事;另一方面,如果蒙古贵族无理侵扰,就给予坚决打击。三部中以鞑靼部最为强盛,其大汗是元昭宗之孙“孛儿只斤·本雅失里”,他对明朝抱不友好态度。永乐七年(1409),成祖派遣使臣郭骥jì去鞑靼,结果被杀,这个事件成了战争的导火线。朱棣忍无可忍,遂决心征讨鞑靼。

第一次亲征。永乐八年(1410年)二月,朱棣亲率50万大军,于北京德胜门誓师出发,取道居庸关、怀来、宣府(今河北宣化)北征鞑靼。五月初一,部队抵达胪朐河(今克鲁伦河)。鞑靼部可汗“本雅失里”和太师“阿鲁台”闻讯,急忙分兵避战,伺机抵御。六月,明军进至静虏镇(今贝尔湖东南),“阿鲁台”率军来攻,朱棣以神机火器兵为先锋,自率精骑迎战,大败鞑靼部众,“阿鲁台”携眷北逃。明军乘胜追杀百余里,毙鞑靼诸王以下百余人,“阿鲁台”脱身远遁。

第二次亲征。明军回师后,瓦刺部乘机发展自己的势力,击败鞑靼部,杀“本雅失里”,“阿鲁台”被迫归附明朝,被封为和宁王。永乐十一年(1413年)十一月,瓦刺部首领“马哈木”率部向漠南进逼。次年三月,朱棣发兵50万,再度亲征漠北。率军兼程进至忽兰忽失温(今蒙古国温都尔汗西北)找到了瓦剌主力。瓦剌军三万余人迎战,分三路据守。朱棣令数名骑兵前去挑战,诱敌下山,再分兵三路,分别向敌左、中、右翼展开进攻,并以神机营发铳炮攻击敌人中路。朱棣还亲率精骑冲击敌阵,迫敌中路后退。但明军两翼攻势受到敌人顽抗,都指挥“满都”战亡。朱棣于是亲率精骑驰援两翼,迫敌败退。此战虽重创瓦剌,明军亦伤亡不小,遂下令班师。

第三次亲征。瓦剌部遭受沉重打击后,鞑靼部却又乘机崛起,内附明朝的“阿鲁台”经过数年休养生息,于永乐十四年、十七年先后两次出兵击败瓦剌,并设法控制兀良哈部。随着鞑靼实力的上升,永乐十九年(1421年),突然改变对明政策,企图摆脱明朝的羁绊。是年七月,朱棣已打算再次北征。十一月,开始募集北征军饷。三月,“阿鲁台”率部进犯兴和(今内蒙古中南部),杀害明军都指挥王唤。成祖闻报,命皇太子监国,亲自率师由京师出发,发起第三次亲征漠北之战。明军抵达鸡鸣山(在今河北怀来北),“阿鲁台”急忙北撤避战。明军一路追击,阿鲁台遗弃牛马辎重,率部远遁。明军收其牛羊驼马、焚其辎重后撤军。班师途中,以精骑2万,分五路进攻依附“阿鲁台”的兀良哈部,歼其数百,迫其投降,掳其牛羊十余万头。八月,胜利班师。

第四次亲征。永乐二十一年(1423年)七月,朱棣闻“阿鲁台”将率部南侵,于是,又以皇太子监国,举行第四次亲征。九月,明军抵西阳河(今河北省怀安县北),鞑靼知院“阿失帖木儿”、“古纳台”等来降,报知“阿鲁台”部已经被瓦剌部击溃,遂驻师不进。十月,明军前锋向宿嵬山(今属河北张北)方向搜索,鞑靼王子“也先土干”率部属归降,朱棣封其为忠勇王。明军遂班师回京。

第五次亲征。永乐二十二年(1424年)正月,鞑靼“阿鲁台”部袭扰大同,朱棣召群臣聚议,决心发起第五次亲征漠北之战。四月,征讨大军从京师出发,进抵隰宁(今内蒙古沽源南),得悉“阿鲁台”已经逃往答兰纳木儿河(今蒙古国东部),遂命诸军急追。六月,明军前锋追至答兰纳木儿河,仍未见“阿鲁台”部,遂下令班师。中途朱棣病逝。明史记载:永乐二十二年(1424年)秋七月庚寅,至榆木川(现内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区),大渐。遗诏传位皇太子,丧礼一如高皇帝遗制。辛卯(第二天),崩,年六十有五。太监马云密与大学士杨荣、金幼孜谋,以六军在外,秘不发丧,熔锡为椑以敛,即做成锡棺材成殓。载以龙举,所至朝夕上膳如常仪。

朱棣死于第五次北征回师途中

这五次出征虽有不同意见,但总的说来历史给予了肯定的评价。前后经历十四年的亲征有效地打击了蒙古贵族势力的侵扰破坏,保障了边境的安宁,有利于促进社会经济的恢复和发展,进一步巩固中央政权的统治地位。

《明史》对于朱棣的评价也是以肯定为主:“躬行节俭,水旱朝告夕振,无有壅蔽。知人善任,表里洞达,雄武之略,同符高祖(刘邦)。”但对其废除建文年号持否定意见。

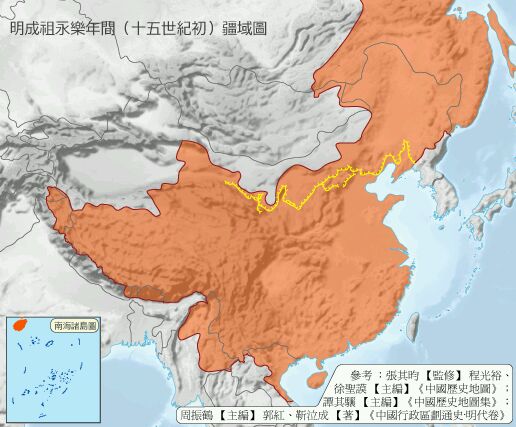

明永乐时期最大疆域,包括东北,西藏,西南及越南北部地区。

明成祖永乐年间疆域图

迁都北京

北京位于华北平原的北端,三面环山,俯瞰中原,号为形胜。北京是辽的南京,金元两代的故都。洪武元年(1368年)九月,徐达攻克元大都,大都改称北平,取“北方安宁平定”之意。徐达将城中部分居民迁往开封,平毁了元朝宫殿,在旧址堆土筑成景山。洪武三年,朱棣受封燕王。洪武十三年(1381年),燕王朱棣在北平设立王府,俗谓燕京。

永乐七年(1409年),明成祖以北京为基地进行北征,同时开始在北京附近的昌平修建长陵。将自己的陵墓修在北京而不是南京,表明朱棣已经下定决心要迁都。永乐十五年(1417),北京紫禁城正式动工,次年(1418)北京皇宫和北京城建成。明成祖下诏正式迁都,改金陵应天府为南京,改北京为京师。

永乐十五年(1417),北京紫禁城正式动工

刚刚迁都几个月的永乐十九年(1421)初夏,紫禁城的奉天、华盖、谨身三大殿遭雷击,尽皆焚毁。朝野议论纷纷。礼部主事萧仪认为,迁都后诸事不便,且弃绝皇脉与孝陵,有违天意。成祖大怒,立即处死了萧仪,此后再也无人敢提议回迁南京的事了。

张正立评议:

朱棣是位有作为的皇帝,节俭勤政,五次亲征上战场,建造紫禁城,开创了史上著名的“永乐盛世”。