洪武元年(1368年)朱元璋在南京称帝后,指挥各路将领进行远征。北进蒙古,南征安南(今越南),西讨吐蕃(西藏),西南平云南。多次对蒙古用兵,并在与蒙古边境一带设置四十余个卫所进行防卫。但远征并非一帆风顺。

洪武五年(1373年)五月,徐达和元兵战于岭北(今蒙古国哈尔和林),遭北元军伏击败绩。秋七月,汤和以右副将军的身份,随大将军徐达北伐,遇敌于断头山,战败。

洪武十年(1378年)夏四月,邓愈为征西将军,沐英为副将军,率师讨吐番,大破之。洪武十四年(1382年)夏四月,徐达率诸将出塞,至北黄河,击破元兵。洪武二十一年(1388年),蓝玉率15万大军出塞追击蒙古军队,直到捕鱼儿海(即今呼伦贝尔草原的西南部贝尔湖),俘获男女七万七千人,大胜而归。

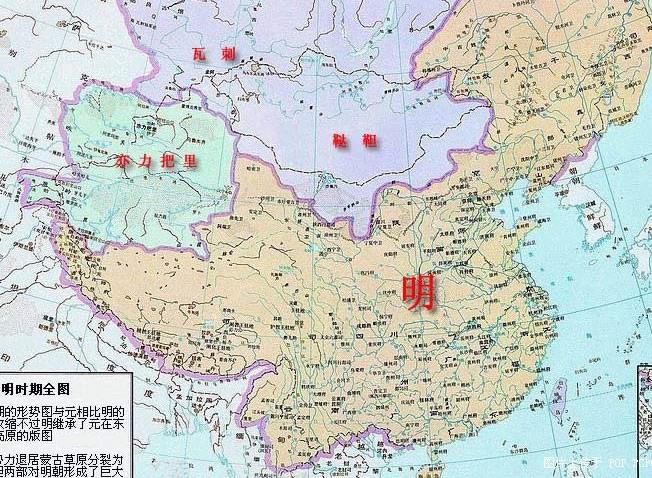

明朝初年的疆域地图

接着朱元璋开启了治国理政的征程,发生了为整顿吏治和为加强集权的明初四大案件。经济领域:洪武十五年(1382年)的“空印案”和洪武十八年(1385年)的“郭桓案”。两案是对涉嫌贪墨的官吏进行大规模的镇压。政治领域:洪武十三年(1380年)的“胡惟庸案”和二十六年(1393年)的蓝玉案。“胡蓝之狱”,是朱元璋滥杀开国功臣的政治案件。而通过这四起大案,朱元璋逐渐巩固了自己的统治。下面按照时间顺序进行简述。

胡惟庸案

洪武六年(1373年),淮西朋党集团的领袖李善长推荐其同乡兼姻亲胡惟庸担任右丞相(李善长与朱元璋起始的密切关系见121篇)。洪武十年(1377年)九月,胡惟庸升任左丞相。七年丞相期间,他在朝中遍植朋党,不遗余力地打击异己,使得淮西朋党集团的势力不断膨胀。许多生杀黜陟等重大案件,往往不向朱元璋请示就擅自加以处理,让权力欲极强的朱元璋,深感宰相专权、皇权旁落的危机。

洪武十二年(1379年)九月,占城(今越南中南部)来贡,胡惟庸和当时的右丞相汪广洋等人匿而不奏,结果被太监告发。明太祖闻知勃然大怒。但胡惟庸和汪广洋将责任推到礼部头上,而礼部则反唇相讥,归咎于中书省。这种相互推诿扯皮,使得朱元璋更为恼火,于是将一干人等全部囚禁起来,让他们招出主谋。不久,汪广洋被处死。接着又下令查究与胡惟庸相关的六部堂属的罪行。

洪武十三年(1380年)正月,御史中丞涂节自首上告胡惟庸谋反。明太祖随即下令逮捕胡惟庸、陈宁和涂节等人,并以“擅权枉法”罪加以处死。胡惟庸被杀后,此案并未了结,他的罪名也在不断升级。洪武二十三年(1390年),朱元璋再兴大狱,有《昭示奸党录》布告天下,乘机又杀了几十家的权臣勋贵。位居“勋臣第一”的太师韩国公李善长因与胡惟庸有勾结而被处死。在胡惟庸案始发时,因为元勋皇亲,李善长已免于追究,但10年以后,七十六岁的李善长被赐死,连同其妻女弟侄七十余人一并处死。自此以后不但明朝没有宰相一职,整个清朝也没有了,中国古代史上从此再无真正的宰相了。

空印案

空印案发生在洪武十五年(1382年)。明朝时每年各个“布政使司”(相当于元朝的“行省”)下属府州县都需派出审计官吏前往京师户部,核对其所在衙门缴纳中央官府的钱粮、军需事宜。因当时交通并不发达,往来路途遥远,如果需要发回重造,势必耽误相当多的时间,所以前往户部审核的官员都备有事先盖过印信的空白书册以备使用。这原本是从元朝既有的习惯性做法。派京官员都习惯用空印文书在京城才填写实际的数目。明太祖朱元璋获知此事后大为震怒,认为这是官员相互勾结的欺君重罪,因而下令处罚所有相关官员。这是一个冤案,其影响之广,范围之大,实属罕见。

郭桓案

郭桓案发生在洪武十八年(1385年),以其涉案金额巨大,对经济领域影响深远而为世人瞩目。当年,朱元璋怀疑北平承宣布政使司、提刑按察使司的官吏李彧、赵全德伙同户部侍郎郭桓等人共同舞弊,吞盗官粮,于是下旨查办,令审刑司拷讯。此案牵连全国的十二个布政司,牵涉礼部、刑部、兵部、工部尚书和侍郎级官员。史书记载:“自六部左、右侍郎以下,赃七百万,词连诸官吏,系死者数万人”。朱元璋在《大诰》感叹说:“古往今来,贪赃枉法大有人在,但是搞得这么过分的,实在是不多!”

蓝玉案

蓝玉也是定远(今安徽定远县)人,其案发生在洪武二十六年(1393年),是明太祖朱元璋借口凉国公蓝玉谋反,株连杀戮功臣宿将的重大政治案件。朱元璋借蓝玉案彻底铲除了将权对君权的潜在威胁,把军权牢牢地控制在自己手中。

蓝玉是洪武时期的主要将领之一。他参加了攻克云南大理和丽江的战役,洪武二十一年(1388年),又率15万大军出塞追击蒙古军队,大胜而归。此后,他又多次北征蒙古,立下赫赫战功,被晋封为凉国公,位居大将军之职。蓝玉统兵多年,在军中颇有威望;麾下骁将十余员,个个勇猛善战。以一介武夫起家的朱元璋,原本就忌讳武人拥兵,而蓝玉却自恃功高势大,骄横不法。在军中,他擅自黜陟将校,进止自专,甚至不听君命。

洪武二十六年二月,锦衣卫指挥蒋瓛告发蓝玉谋反,朱元璋就将他处斩,并族诛三族。平时与蓝玉关系莫逆的许多将校,也都被定位“逆党”,遭到了抄家灭族的下场。因这个案件而被诛杀者多达1.5万人,军中的骁勇将领差不多都被杀戮殆尽。

需要说明的是,蓝玉是开国名将常遇春妻弟。常遇春是太子朱标岳父,蓝玉是太子妃的舅父,因极力维护太子的储君地位,与早已觊觎皇位的燕王朱棣交恶。太子朱标的早逝与这位舅父的垮台不无联系。

朱标是明太祖朱元璋长子,孝慈高皇后马氏所出,是为朱元璋的嫡长子。朱元璋称吴王时,立朱标为王世子,自幼受到悉心教导,明太祖对他寄予厚望,多方培养。洪武元年(1368年)正月,立为皇太子,正式确立他为接班人,可惜洪武二十五年(1392年)因病而亡。

建成南京城墙

或许是与朱升关于“高筑墙”的建议有关,公元1366年到1386年间,朱元璋对南京城进行了大规模的改建,在历时二十多年的时间内,明王朝把南京建成了中国历史上江南的最大都城,使之拥有当时世界上规模最大的城墙。清代《儒林外史》的作者吴敬梓写道:“南京乃是太祖皇帝建都所在,里城门十三,外城门十八,穿城四十里,沿城一转足有一百二十多里”,清楚地记述了南京城墙的来历和规模。

南京明城墙

洪武三十一年(1399年)五月明太祖朱元璋崩于西宫,年七十有一。清朝官方主持编写的《明史》称其“以聪明神武之资,抱济世安民之志,乘时应运,豪杰景从,戡乱摧强,十五载而成帝业。纬武经文,崛起布衣,奄奠海宇,西汉以后所未有也。”

南京明孝陵图片

张正立评议:

朱元璋为强化君主集权,制造多起冤假错案。最瞩目的是废相,皇权没有了相权的制衡,使得集权专制愈加专横跋扈。