第118篇“元廷中期内斗不断,廿五年八帝轮番替换”中叙述了元廷内为夺高位展开的连续不断的殊死争斗,二十五年换了八个皇帝,外加蒙文皇帝名字多而难记,人们往往都将他们丢在脑后。相反元朝时期几个非权力人物却成了历史名人而代代相传。

一、欧洲来客马可·波罗

马可·波罗的父亲尼古拉·波罗和叔父玛飞·波罗是意大利威尼斯的商人。尼古拉兄弟喜欢到处游历,一次在欧洲见到了忽必烈的使者布哈拉。布哈拉邀请他俩去中国见大汗,两人欣然接受,跟随使者一起到了上都(今内蒙古自治区多伦县西北)。忽必烈听到来了两个欧洲客人,果然十分高兴,在他的行宫里特别热情地接见了他们。忽必烈从他们那儿听到欧洲的情况,要他们回欧洲跟罗马教皇捎个信,请教皇派人来传教。两人离开中国。在路上走了三年多,才回到威尼斯。尼古拉的妻子已经病死,留下的孩子马可·波罗,已经是十五岁的少年了。

马可·波罗听父亲和叔父说起中国的繁华情况,十分羡慕,央求父亲带他到中国去。尼古拉兄弟带着马可·波罗进宫拜见元世祖。忽必烈见到马可·波罗英俊的样子,十分喜欢。马可·波罗非常聪明,很快学会了蒙古语和汉语。元世祖发现他进步很快,十分赏识他,没有多久,就派他到云南去办事。元世祖喜欢了解各地风俗人情,马可·波罗每到一处,都留心考察风俗人情。回到大都,就向元世祖详细汇报,十分讨忽必烈的喜欢。

马可·波罗在中国整整住了十七年,他在扬州呆过三年,据说还在那里当过总管。

公元1292年,尼古拉兄弟和马可·波罗离开中国乘海船经过三年的跋涉,才回到威尼斯。这时候,他们离开威尼斯已经二十年了。当地人长久没听到他们的消息,都以为他们死在国外了。看到他们穿着东方的服装回来,又听说他们到过中国,带回许多珍珠宝石,整个威尼斯城都轰动了。

马可波罗回到欧洲出了本马可波罗游记

后来威尼斯人和热那亚人在地中海发生战争,威尼斯打了败仗,马可·波罗被俘,关在热那亚的监牢里。跟他一起关在监牢里有一个名叫鲁思梯谦的作家,把马可·波罗讲述的事都记录了下来,编成一本书,这就是著名的《马可·波罗行纪》。在那本游记里,马可·波罗把中国的著名城市,像大都、扬州、苏州、杭州等,都作了详细的介绍,称颂中国的富庶和文明。这本书一出版,激起了欧洲人对中国文明的向往。

打那以后,中国和欧洲人、阿拉伯人之间的往来更加密切。阿拉伯的天文学、数学、医学知识开始传到中国来;中国古代的三大发明——指南针、印刷术、火药,也在这个时期传到了欧洲。

二、著名书画家赵孟頫

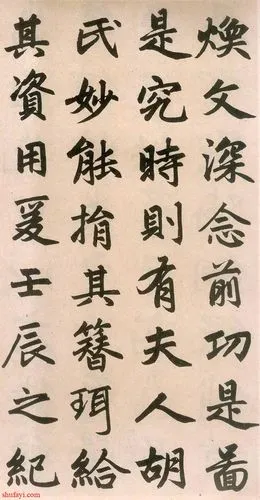

赵孟頫的字帖代代相传,他是宋末元初人,是与唐代欧阳询、颜真卿、柳公权并列的楷书四大家之一。赵孟頫擅长篆、隶、楷、行、草各体、冠绝古今,并留有许多传世画作,赞誉极高,是中国文人画的一代宗师,在书画史上享有极其崇高的地位。

赵孟頫是宋太祖赵匡胤十一世孙。至元二十三年(1286)元世祖忽必烈搜访“遗逸”,行台治书侍御史程钜夫奉命下江南访贤,举荐赵孟頫于朝。其时赵孟頫因自身是宋皇后裔不肯出仕,借故推辞,直到至元二十五年才答应为官。赵孟頫才气英迈,神采焕发,初入见,帝见其形象非常高兴。有人说孟頫是宋宗室子,不宜使近左右,帝不听。此后受元朝数代皇帝看重,官居一品。

赵孟頫楷书

史书记载:帝(忽必烈)眷顾甚厚,以字子昂呼之而不名。帝尝与侍臣论文学之士,以孟頫比唐李白、宋苏轼。又尝称孟頫操履纯正,博学多闻,书画绝伦,旁通佛老之旨,皆人所不及。又有上书者,言《国史》所载,不宜使孟頫与闻,帝乃曰:“赵子昂,世祖所简拔,朕特优以礼貌,置于馆阁,典司述作,传之后世,此辈呶呶何也!”

三、棉纺织家黄道婆

黄道婆(1245—1330年),松江府乌泥泾镇(今上海市徐汇区华泾镇)人。宋末元初著名的棉纺织家、技术改革家。黄道婆出身贫苦,十二三岁就被卖给人家当童养媳。白天她下地干活,晚上纺纱织布到深夜,还要遭受公婆、丈夫的非人虐待。沉重的苦难摧残着她,也磨炼了她。有一次,黄道婆被公婆、丈夫一顿毒打后,又被关在柴房不准吃饭,也不准睡觉。她再也忍受不住这种非人的折磨,半夜,在房顶上掏洞逃了出来,躲在一条停泊在黄浦江边的海船上,随船到了海南岛南端的崖州,即现在的海南崖县。

当时黎族人民生产的黎单、黎饰闻名内外,棉纺织技术比较先进。黄道婆聪明勤奋,虚心向黎族同胞学习纺织技术,并且融合黎汉两族人民的纺织技术的长处,逐浙成为一个出色的纺织能手,在当地大受欢迎。她在黎族地区生活了将近三十年。但是,黄道婆始终怀念自己的故乡。

元朝元贞年间,约1295年,她从崖州返回故乡,回到了乌泥泾。黄道婆重返故乡时,植棉业已经在长江流域大大普及,但纺织技术仍然很落后。她回来后,就致力于改革家乡落后的棉纺织生产工具。她根据自己几十年丰富的纺织经验,毫无保留地把自己精湛的织造技术传授给故乡人民。一边教家乡妇女学会黎族的棉纺织技术,一边又着手改革出一套赶、弹、纺、织的工具:去籽搅车,弹棉椎弓等。当时淞江一带使用的都是旧式单锭手摇纺车,功效很低,要三四个人纺纱才能供上一架织布机的需要。黄道婆就跟木工师傅一起,经过反复试验,把用于纺麻的脚踏纺车改成三锭棉纺车,使纺纱效率一下子提高了两三倍,而且操作也很省力。因此这种新式纺车很容易被大家接受,在淞江一带很快地推广开来。虽然她回乡几年后就离开了人世,但她的辛勤劳动推动了当地棉纺织业的迅速发展。

黄道婆的脚踏三锭棉纺车

当时乌泥泾和上海、太仓等地纺织品远销各地,很受欢迎,淞江一带成为全国的棉织业中心,历几百年久而不衰,伟大的成就中凝聚了黄道婆的大量心血。

四、戏剧作家关汉卿

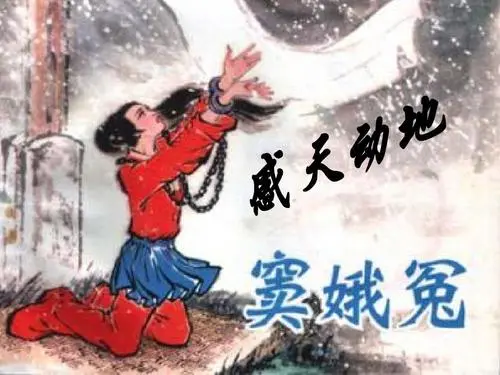

关汉卿(1219-1301年),元代杂剧奠基人,元代戏剧作家,“元曲四大家”之首,(指关汉卿、白朴、郑光祖、马致远)被称为“元杂剧的鼻祖”,今知有67部,现存18部。最著名的是《窦娥冤》全称《感天动地窦娥冤》“列之于世界大悲剧中亦无愧色”。早在一百多年前,他的《窦娥冤》等作品已被翻译介绍到欧洲。关汉卿也写了不少历史剧,《单刀会》、《单鞭夺槊》、《西蜀梦》等。他的散曲,内容丰富多彩,格调清新刚劲,具有很高的艺术价值。关汉卿塑造的“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不匾、炒不爆、响珰珰一粒铜豌豆”(不伏老)的形象也广为人称,被誉“曲圣”。

史书记载说关汉卿“生而倜傥,博学能文,滑稽多智,蕴藉风流,为一时之冠”。

附:《感天动地窦娥冤》故事梗概

民女窦娥,自幼死母。父窦天章,一个穷秀才,因上京赶考,缺路费,借寡妇蔡婆的高利贷银二十两,一年后变成了四十,无法还债,就把窦娥送给蔡家做童养媳。十年后,窦娥嫁作蔡家媳妇,不到两年,丈夫死了。窦娥守寡在家,两代孀居,十分贫苦。

楚州有一流氓张驴儿,与父张老头一起欺负蔡家婆媳。张驴儿曾经帮助过蔡婆一家便持恩逼婚。蔡家婆媳不肯,张驴儿便想毒死蔡婆,实现霸占美貌窦娥的美梦。一天,蔡寡妇生病,窦娥做羊肚汤给婆婆喝。张驴儿在汤里放毒,想先毒死蔡寡妇。不料蔡寡妇忽然呕吐,不想喝汤,张老头夺碗给喝了,一会儿毒性发作,倒地身亡。蔡婆为免除灾祸,给张驴儿十两纹银,让他买棺葬父。张驴儿却以这十两纹银为证据,讹诈蔡婆害死了自己的父亲。他买通当地县令,对蔡婆横施酷刑。窦娥疼婆婆年老体弱,含冤忍痛顶罪,被判处死刑。

六年后,窦娥父窦天章在京城应试高中,做了大官,奉旨到楚州,探察民情。窦天章到楚州后,发现此地三年间一滴雨水未降,心想定有冤案。当夜,他在灯下翻窦娥的案卷,忽见灯影一闪,窦娥出现,细说冤情,求父亲主持公道。窦天章细审此案,为冤死的窦娥平反,宣布窦娥无罪,将张驴儿判死罪,楚州大守受罚。宣判刚完,大雨倾盆,剧场里也哭声一遍。

关汉卿《感天动地窦娥冤》

张正立评议:

本篇记述了几个有历史贡献的名人。元代多民族文化交融和兼收并蓄的学术氛围促成了元代文化的繁荣,以元曲、元杂剧为代表的元文化成为继汉唐以来的第三座文化高峰。