上篇说到光绪二十一年(1895年,农历甲午年)四月,日本逼迫中国在日本马关签定《马关条约》,此消息传到北京,入京应试的康有为发动在北京同是应试的1300多名举人联名上书光绪皇帝,痛陈民族危亡的严峻形势,提出拒和、迁都、练兵、变法的主张。五月二日,康有为和梁启超二人带领十八省举人及数千市民,集合在清政府监督职权的机构都察院门前要求代奏。因为外省举人到京是由朝廷的公车接送,此次事件亦被称为公车上书。虽然公车上书在当时没有得到直接实质的后果,但却形成了国民问政的风气,之后亦催生了各式各样不同的议政团体。当中由康、梁二人发起的强学会最为声势浩大,曾一度得到帝师翁同龢、南洋大臣张之洞等清朝高级官员的支持。

这次上书,对清政府触动不大,却轰动了全国。“公车上书”揭开了维新变法的序幕。为了把维新变法推向高潮,该年八月,康有为、梁启超等人在北京出版《中外纪闻》,宣扬变法,组织了强学会。

光绪二十三年(1897年)末,山东发生曹州教案,两名德国传教士被杀。德国乘机侵占胶州湾(今青岛),俄国同时进占旅顺大连,法国进占广州湾(今广东湛江),英国进占山东威海,并要求拓展九龙新界。列强意图瓜分刚败于日本的中国,在朝中再次敲响了警钟。

光绪皇帝虽然在光绪十三年(1887年)十七岁时已在名义上亲政,但实权一直仍然掌握在慈禧太后的手里。面对西方列强瓜分的危险,光绪帝于光绪二十四年(1898年)(戊戌年)二十八岁时向慈禧要求实际的权力,让他进行朝政的改革。当年六月八日,翰林院侍读学士徐致靖上书《请明定国是疏》(康有为代拟)请求光绪帝正式改变旧法,实施新政。上书后第三天,即六月十一日,光绪颁布《定国是诏》,表明变更体制的决心,这亦是百日维新的开始。

六月十六日,光绪帝召见康有为,商讨变法具体步骤和措施,并根据康有为等人的建议,颁布了几十道新政诏令。

其中经济方面主要有:设立农工商总局,开垦荒地;提倡私人办实业,奖励发明创造;设立铁路、矿务总局;鼓励商办铁路、矿业;裁撤驿站,设立邮政局;改革财政,创办国家银行,编制国家预决算。

军事方面主要有:严查保甲,实行团练;裁减绿营,淘汰冗兵,采用新法编练陆海军。

文教方面主要有:改革科举制度,废除八股,改试策论;改书院和淫祠为学堂;鼓励地方和私人办学,创设京师大学堂,各级学堂一律兼习中学和西学;准许民间创立报馆、学会;设立译书局,翻译外国新书;派人出国留学、游历。

政治方面主要有:广开言路,准许各级官员及民众上书言事,严禁官吏阻格;删改则例,撤消重叠闲散机构,裁汰冗员;取消旗人的寄生特权,准其自谋生计。

这些抵制和反对措施有利于民族资本主义经济的发展和资产阶级文化思想的传播,受到维新派和地主阶级开明人士的热烈欢迎。

《清史稿》记载:光绪二十四年(1898年)七月丁丑,(光绪皇帝)召袁世凯来京。谕曰:“国家振兴庶政,兼采西法,诚以为民立政,中西所同,而西法可补我所未及。今士大夫昧于域外之观,辄谓彼中全无条教。不知西政万端,大率主于为民开智慧,裕身家。其精者乃能淑性延寿。生人利益,推扩无遗。朕夙夜孜孜,改图百度,岂为崇尚新奇。乃眷怀赤子,皆上天所畀,祖宗所遗,非悉使之康乐和亲,未为尽职。加以各国环相陵逼,非取人之所长,不能全我之所有。朕用心至苦,而黎庶犹有未知。职由不肖官吏与守旧士夫不能广宣朕意。乃至胥动浮言,小民摇惑惊恐,山谷扶杖之民,有不获闻新政者,朕实为叹恨。今将变法之意,布告天下,使百姓咸喻朕心,共知其君之可恃。上下同心,以成新政,以强中国,朕不胜厚望焉。”

戊戌变法力度强劲,来势凶猛,策略欠缺,形成了后党和帝党之间你死我活残酷争斗,清政府中的守旧派不能容忍维新运动的发展。有人上书慈禧太后,要求杀了康有为、梁启超;铁帽子(清代世袭王爵的俗称)王奕劻、总管太监李莲英跪请太后“垂帘听政”;御史杨崇伊多次到天津与荣禄密谋;甚至宫廷内外传言将废除光绪,另立皇帝。九月中,光绪皇帝几次密诏维新派商议对策,但维新派既无实权,又束手无策,只得向光绪皇帝建议重用袁世凯,以对付荣禄。七月十六和十七日,光绪皇帝两次召见袁世凯,授予侍郎;十八日夜,谭嗣同密访袁世凯,曾面劝袁世凯杀荣禄,并出兵围攻慈禧太后所居之颐和园,举兵救驾。袁世凯没有使帝党如愿以偿,然而袁世凯当时的决定,对于戊戌维新的成败,是否具有决定性的影响,至今仍有争议。以往一般认为袁世凯将消息转告荣禄是戊戌变法失败的主因。其实太后在政变起初,在上谕中只是斥责康有为“莠言乱政”,停职待参,并未申斥谭嗣同等人,而谭嗣同劝袁世凯出兵围园废后则属情节严重的谋逆大罪。相传袁世凯听到时任直隶按察使杨崇伊说康有为已被革职待参,惧怕谭嗣同劝其出兵围攻慈禧太后一事暴露,牵连自己,遂向荣禄告密,西太后闻之大怒,下令逮捕和诛杀帝党维新人士。

近年的研究发现,后党发动政变,实起于袁告密之前,慈禧太后在光绪皇帝宣布变法的第五天,就迫使光绪连下三谕,控制了人事任免和京津地区的军政大权,准备发动政变。且袁世凯告密无确切证据。甚且,以袁世凯当时掌握的七千人新军战力,亦不足以对抗荣禄驻扎在北京附近的九万人部队。

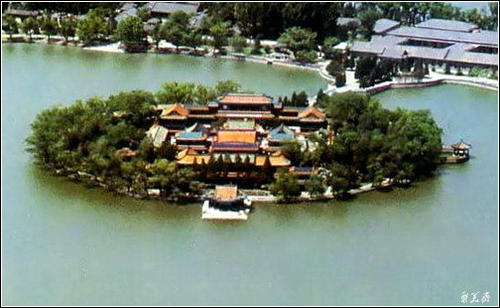

九月二十一日凌晨,慈禧太后突然从颐和园赶回紫禁城,直入光绪皇帝寝宫,将光绪皇帝囚禁于中南海瀛台;然后发布训政诏书,再次临朝“训政”,下令捕杀在逃的康有为、梁启超;逮捕谭嗣同、杨深秀、林旭、杨锐、刘光第、康广仁、徐致靖、张荫桓等人。九月二十八日,在北京菜市将谭嗣同、杨锐、刘光第、林旭、杨深秀、康广仁六人杀害,史称戊戌六君子;徐致靖处以永远监禁;张荫桓被遣戍新疆。从六月十一日至九月二十一日,进行了一百零三天的变法维新,以戊戌政变宣告失败。

戊戌政变后,光绪帝被慈禧幽禁在三面环水的中南海瀛台。康有为逃至香港,后转至加拿大,在光绪二十五年六月十三日(1899年7月20日)组织保皇会,又名中国维新会,颂扬光绪皇帝,鼓吹君主立宪,而梁启超则逃至日本,创刊《清议报》,丑诋慈禧太后。

光绪帝被慈禧幽禁在三面环水的中南海瀛台

守旧派大臣纷纷怂恿慈禧太后废掉光绪,但议论未决。各国公使听闻消息后,于元旦入觐诘问理由。慈禧太后恐引起列强干涉,遂依荣禄建议,于光绪二十六年(1900年)一月二十四日,以光绪帝名义颁诏,称其不能诞育子嗣,乃立光绪帝的堂兄弟端郡王载漪之子,十五岁的溥俊为大阿哥(清称皇帝长子),史称己亥建储。

不过该诏书一出,随即令天下哗然,一月二十七日,上海电报局总办经元善领衔通电要求光绪皇帝“力疾临御,勿存退位之思”。签名者有叶瀚、马裕藻、章炳麟、汪贻年、丁惠康、沈荩,唐才常、经亨颐、蔡元培、黄炎培等一千二百三十一人。同时发表《布告各省公启》,要求各省共同力争,“如朝廷不理,则请我诸工商通行罢市集议”。各国公使认为立储事件影响中国形势稳定,随之提出警告,拒绝入贺。

戊戌变法所有新政措施,除开办京师大学堂外,全部都被废止。京师大学堂后来在孙家鼐的主持下在北京创立,最初校址在北京市景山东街(原马神庙)、沙滩(故宫东北)和红楼(现北京五四大街29号)等处。京师大学堂是北京大学在光绪二十四年(1898年)到推翻清政府后1912年间所使用的名称。京师大学堂是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国的最高教育行政机关。