蔡伦生活在东汉和帝时期,蔡侯纸的出现是公元104年;张衡在东汉安帝时期,公元125年,制造出浑天仪和地动仪。这两个古代著名的科技人物生活在同一年代。

纸神蔡伦

我们可以想象一下,没有纸的日子会是什么样的呢?商朝把汉字刻在龟甲和兽骨上,但是甲骨的来源很有限,而且不便携带保存,所以人们后来把汉字刻在简牍上。简和牍是用竹片或木片做成的,狭长的称“简”,略宽的称“牍”。由于一片简只能刻几个字,因此写一篇文章就要用许多简,写完之后再用绳子把简串起来,成为“册”。虽然做简牍的材料遍地都是,但是它们太笨重了。据说秦始皇每天批阅用简牍写的奏折重达五十斤左右。后来人们用丝帛作为书写材料,它柔软轻便,易于书写,可惜量少价高,这一致命弱点使它难于推广使用。

在京城洛阳的皇宫里当官的蔡伦,主管监督制造宫中用的各种器物。他非常聪明,很会动脑子,经常和工匠们一起研究制作工艺。蔡伦看到皇帝每天要批阅堆成小山般的简牍,非常不方便,他就琢磨着要制作出一种轻便易用的书写材料,来取代笨重的简牍。

最新考古发现西汉时期有人已经开始造纸,但技术粗糙,质量不过关,不能批量生产,没有引起大的轰动,史书也没有记载。蔡伦仔细观察了丝帛的生产过程,从分析丝帛的结构入手,发现它是由纤细的短纤维互相粘成的。于是,他把新材料定位在结构与丝帛相似、取材容易、价格低廉等的要求上。他时时处处留意寻觅着这种新材料。一次偶尔机会蔡伦在水边发现一些湿湿的、破破烂烂的、像棉絮一样薄薄的东西,他问河边的农夫:

“老人家,这东西是怎么形成的?”

“这个呀,是漂在河里的树皮、烂麻、破渔网什么的,它们被水冲呀、泡呀,又被太阳晒,时间长了就成了这模样,到处都是呢!”农夫笑着回答说。

回到宫里后,蔡伦马上投入到了紧张的试验和制作中。他挑选出树皮、破麻布、旧渔网等,让工匠们把它们切碎剪断,放在一个大水池中浸泡。过了一段时间后,其中的杂物烂掉了,而纤维不易腐烂,就保留了下来。他再让工匠们把浸泡过的原料捞起,放入石臼中,不停搅拌,直到它们成为浆状物,再用竹篾把这粘乎乎的东西挑起来,放在太阳底下晒干,揭下来就变成了纸。蔡伦带着工匠们反复试验,最后终于试制出了轻薄柔韧,价格低廉的纸。

用这种方法造出来的纸,很适合写字,受到了人们的欢迎。东汉元兴元年(公元105年),蔡伦把这个重大的成就报告了汉和帝,得到了皇上的赞赏。从此,全国各地都开始用这样的方法造纸。九年后,蔡伦被封为“龙亭侯”,食邑300户。由于在全国各地逐步推行的新的造纸方法是蔡伦发明的,人们便把这种纸都称为“蔡侯纸”。

请看蔡伦改进造纸术图片

蔡伦的造纸术沿着丝绸之路经过中亚、西欧向整个世界传播,为世界文明的传承和发展起着不可磨灭的贡献。蔡伦的造纸术被列为中国古代“四大发明”之首 ,对人类文化的传播和世界文明的进步作出了杰出的贡献,千百年来备受人们的尊崇,被纸工奉为造纸鼻祖、“纸神” 。麦克·哈特的《影响人类历史进程的100名人排行榜》中,蔡伦排在第七位。美国《时代》周刊公布的“有史以来的最佳发明家”中蔡伦上榜。2008年北京奥运会开幕式,特别展示了蔡伦发明的造纸术。

科圣张衡

张衡,河南南阳人,是中国东汉时期伟大的天文学家、数学家、发明家、地理学家和文学家。张衡年轻时就擅长写文章,曾到“三辅”一带游学,后进洛阳,在太学学习。他通晓五经,贯通六艺,其才华非一般人可以匹敌。

《后汉书》说“衡不慕当世,所居之官,辄积年不徙。自去史职,五载复还。”意思是说:“张衡不羡慕当世的功名富贵,所担任官位,往往多年不得迁升。自离史官,五年又回到原职。”张衡的长处善于器械制造方面的巧思,尤其在天文、气象和历法的推算等方面很用心。汉安帝常听说他擅长术数方面的学问,命公车特地征召他,任命他为郎中,后来迁升为太史令。于是,张衡就精心研究天文、气象、历法诸种学问,精辟地研究制造了测量天文的仪器--浑天仪。这是一个用水力发动的天文仪器,通过转动机械,把浑象和漏壶结合起来,以漏壶流水控制浑象,使它与天球同步转动,以显示星空的周日视运动,名为漏水转浑天仪。中国现存最早的浑天仪制造于明朝,陈列在南京紫金山天文台。

请看张衡的漏水转浑天仪图片

顺帝阳嘉元年(公元130年),也就是在他的浑天仪制造后的十五年,张衡又制造了候风地动仪。

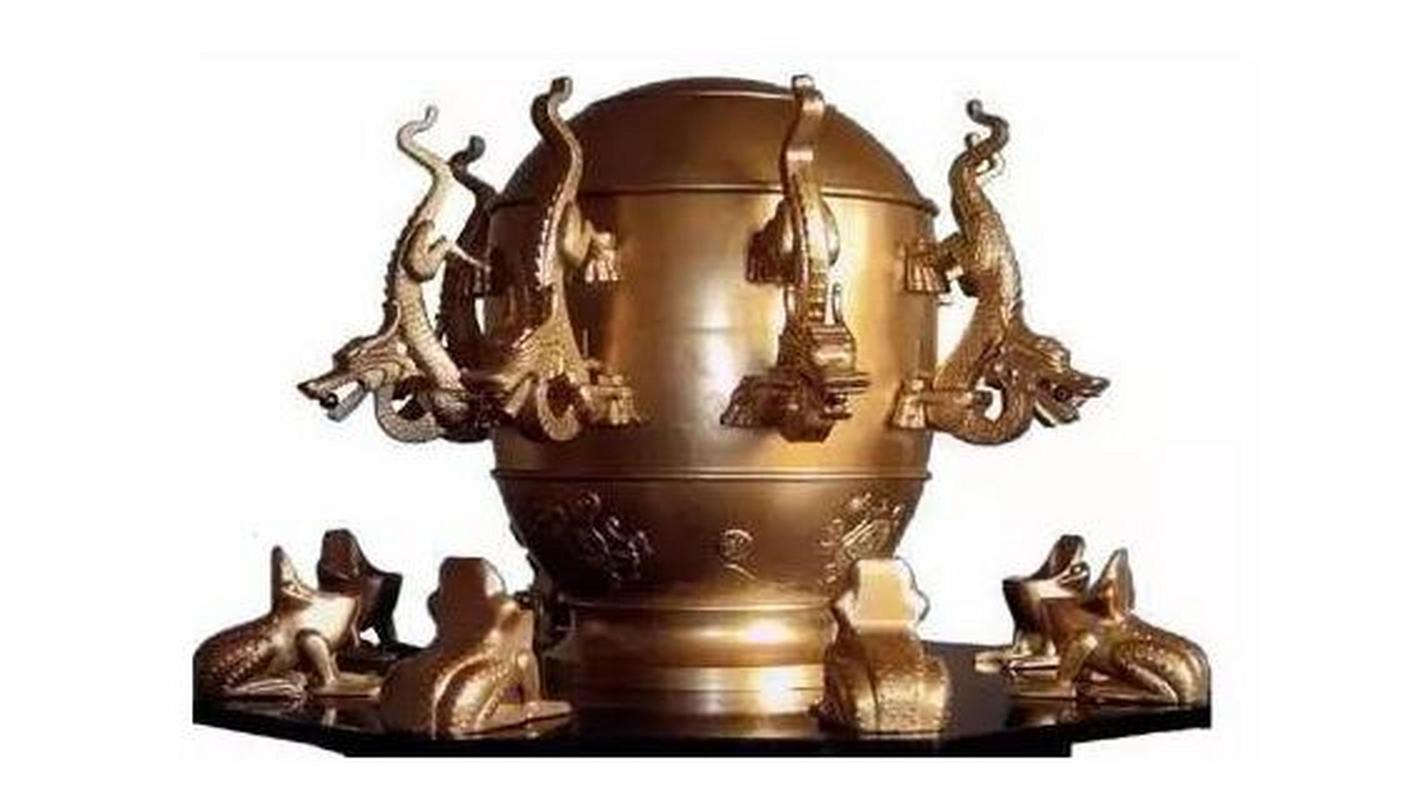

这个地动仪是用纯铜铸造的,直径有8尺,上下两部分相合盖住,中央凸起,样子像个大酒樽。外面用篆体文字和山、龟、鸟、兽的图案装饰。内部中央有根粗大的铜柱,铜柱的周围伸出八条滑道,还装置着枢纽,用来拨动机件。外面有八条龙。龙口各含一枚铜丸,龙头下面各有一个蛤蟆,张着嘴巴,准备接住龙口吐出的铜丸。仪器的枢纽和机件制造得很精巧,都隐藏在酒尊形的仪器中,覆盖严密得没有一点缝隙。如果发生地震,仪器外面的龙就震动起来,机关发动,龙口吐出铜丸,下面的蛤蟆就把它接住。铜丸震击的声音清脆响亮,守候机器的人因此得知发生地震的消息。地震发生时只有一条龙的机关发动,另外七个龙头纹丝不动。按照震动的龙头所指的方向去寻找,就能知道地震的方位。用实际发生的地震来检验仪器,彼此完全相符,灵验如神。有一次,一条龙的机关发动了,可是洛阳并没有感到地震,京城的学者都责怪它这次没有应验。几天后,驿站上传送文书的人来了,证明果然在陇西地区发生地震,大家这才都叹服地动仪的绝妙。从此以后,朝廷就责成史官根据地动仪记载每次地震发生的方位。

请看张衡的候风地动仪

张衡为中国天文学、机械技术、地震学的发展作出了杰出的贡献,被后人誉为科圣。联合国天文组织将月球背面的一个环形山命名为“张衡环形山”,太阳系中的1802号小行星命名为“张衡星”,后人为纪念张衡在南阳建设有张衡博物馆。

张正立评议:

造纸术的发明让蔡伦永载史册;张衡的浑天仪和地动仪是东汉时期科技发展的标识。

宋回复:到19世纪中国的科学技术就落后于西方了,如今差距仍然很大啊!