《史记》是由司马迁撰写的中国第一部纪传体通史,记载了上自上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太史元年(公元前96年),共3000多年的历史。

司马迁今陕西韩城人。生年说法不一,卒年也不再可考,无法算出这位伟大人物的寿长几何。司马迁10岁开始学习古文书传,20岁时,从京师长安南下漫游,足迹遍及江淮流域和中原地区,考察风俗,采集传说。不久他当上了郎中,掌管门户、车骑等事,成为汉武帝的侍卫和扈从。公元前108年,司马迁继承父亲之职,任太史令,掌管天文历法及皇家图籍,因而能够读到史官所藏图书。前104年,与其它天文学家合作共订《太初历》,第一次把二十四节气订入历法,规定一年等于365.2502日,一月等于29.53086日,正月为岁首。《太初历》共施行188年,原著已失传。

父亲病危时,要求司马迁继承他的事业。司马迁一直牢记父亲遗志,决心效法孔子编纂《春秋》,写出一部同样永垂不朽的史著。

司马迁尽管能够阅读外面看不到的书籍,可是,资料整理工作非常繁复。当时那些藏书和国家档案都杂乱无序,司马迁必须从一大堆的木简和绢书中寻找线索,去整理和考证史料。这位太史令几年如一日,费尽心血,几乎天天都埋头整理和考证史料。此后,司马迁开始撰写《史记》。

公元前99年,正当司马迁全身心地撰写之时,却遇上了飞来横祸,这就是李陵事件。

这年夏天,武帝派自己宠妃李夫人的哥哥李广利领兵讨伐匈奴,另派李广的孙子李陵随从李广利押运辎重。李广利带领步卒五千人孤军深入,与单于遭遇。匈奴以八万骑兵围攻李陵。经过八昼夜的战斗,李陵斩杀了一万多匈奴,但由于得不到主力部队的后援,弹尽粮绝,不幸被俘。

李陵兵败的消息传到长安,武帝本希望他能战死,后听说他却投了降,愤怒万分。满朝文武官员察言观色,趋炎附势,几天前还纷纷称赞李陵的英勇,马上转过来指责李陵的罪过。汉武帝询问太史令司马迁的看法,司马迁一方面安慰武帝,一方面也痛恨那些见风使舵的大臣,尽力为李陵辩护。他认为李陵平时孝顺母亲,对朋友讲信义,对人谦虚礼让,对士兵有恩信,常常奋不顾身地急国家之所急,有国士的风范。司马迁痛恨那些只知道保全自己和家人的大臣,他们如今见李陵出兵不利,就一味地落井下石,夸大其罪名。他对汉武帝说:“李陵在走投无路的情况下,仍然奋勇杀敌。就是古代名将也不过如此。他之所以不死,而是投降了匈奴,一定是想寻找适当的机会再报答汉室。”

司马迁的意思似乎是在指责李广利没有尽到他的责任,他的直言触怒了皇上。汉武帝认为他是在贬低战败而归的汉武帝李夫人的哥哥李广利,于是下令将司马迁打入大牢。

司马迁被关进监狱以后,案子落到了当时名声很臭的酷吏杜周手中。面对酷吏,他始终不屈服,也不认罪。不久,有传闻说李陵曾带匈奴兵攻打汉朝。汉武帝信以为真,便草率地处死了李陵的母亲、妻子和儿子。司马迁也因此事被判了死刑。

据汉朝的刑法,死刑有两种减免办法:一是拿五十万钱赎罪,二是受“腐刑”。司马迁官小家贫,当然拿不出这么多钱赎罪。腐刑即宫刑,就是阉割生殖器的酷刑,既残酷地摧残人体和精神,也极大地侮辱人格。司马迁悲痛欲绝,甚至想到了自杀。可后来他想到,人总有一死,但“或重于泰山,或轻于鸿毛”。他觉得自己如果就这样“伏法而死”,是毫无价值的。他想到了孔子、屈原、左丘明和孙膑等人,想到了他们所受的屈辱以及所取得的骄人成果。司马迁顿时觉得自己浑身充满了力气,他毅然选择了腐刑。面对最残酷的刑罚,司马迁痛苦到了极点,但他此时没有怨恨,也没有害怕。他只有一个信念,那就是一定要活下去,继续完成《史记》的写作。

司马迁为李陵辩护而遭遇宫刑

司马迁出狱后任中书令,他是以太史公的身份担任中书令,朝位在丞相之上。

司马迁从公元前108年为太史令后开始阅读整理史料,准备写作,到公元前93年基本完成全部写作计划,共十六年。这是他用一生的精力、艰辛的劳作,忍受了肉体上和精神上的巨大痛苦,拿整个生命完成的一部永远闪耀着光辉的伟大著作。

全书包括十二“本纪”(帝王传记),三十“世家”(世代相沿的大姓氏大家族),七十“列传”(列叙人臣事迹,令可传于后世),十“表”(臣子表文),八“书”(书信),共五个部分,约五十二万六千多字。创作了名震古今中外的史学巨著《史记》,为中国人民,世界人民留下了一笔珍贵的文化遗产。

司马迁写史力求真实,态度严谨。他写的每一个历史人物或历史事件,都经过了大量的调查研究,并对史实反复核对。司马迁要坚持“实录”精神,就必须面对现实,记录现实,这就不可避免地会发生“忌讳”的问题。可是他在给人物作传记时,坚持按照自己对历史事实的思想感情记录。从最高的皇帝到王侯贵族,到将相大臣,再到地方长官等等,司马迁当然不会抹杀他们神奇光彩的一面,但突出的是揭露他们的腐朽丑恶以及对人民的剥削和压迫的一面,尤其揭露了汉代统治阶级的种种罪恶。他虽是汉武帝的臣子,但对于他的过失,丝毫没有加以隐瞒。他深刻揭露和批判了当时盛行的封禅祭祖、祈求神仙活动的虚妄。在《封禅书》中,他把汉武帝迷信神仙,千方百计祈求不死之药的荒谬无聊行为淋漓尽致地描绘了出来。

《史记》爱憎分明,高度评价了秦末农民大起义。陈涉出身贫寒,是农民起义的领导者,可司马迁却将他和诸侯并列,放在“世家”当中来叙述。对于一个封建史学家来说,能做到这一点是非常不容易的。

后人共赞《史记》是史家绝唱。五十二万六千五百字,无纸年代,没有秘书,司马迁全凭自己持刀刻于或持笔写于竹简,如此宏大著作得花费多大精力!鲁迅先生曾说:《史记》是“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,表明作为一部规模宏大、体制完备的中国通史的《史记》,同时也是一部非常优秀的文学作品。

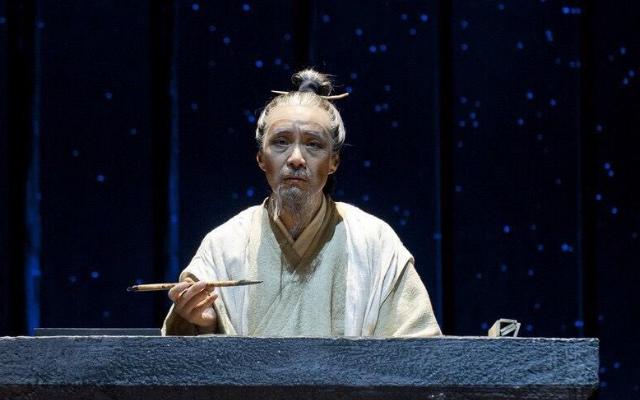

请看司马迁发奋写《史记》的图片

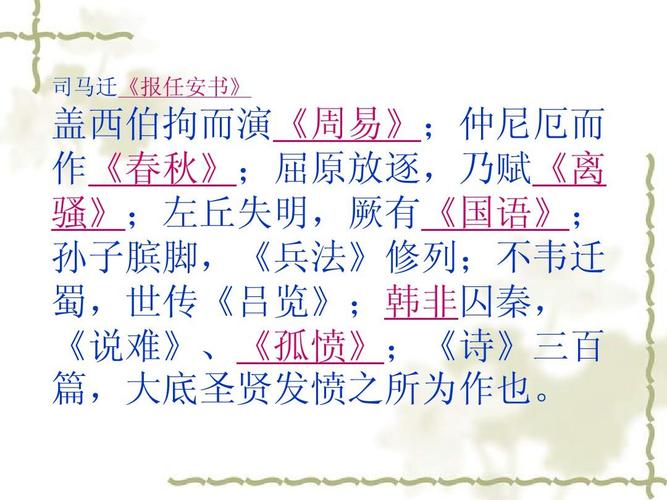

司马迁在《报任安书》中记录了如下事实:“文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,兵法修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》、《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。”意思是说从前周文王被关在羑里(今河南省安阳市汤阴县),写了一部《周易》;孔子周游列国的路上被困在陈蔡,后来编了一部《春秋》;屈原遭到放逐,写了《离骚》;左丘明眼睛瞎了,写了《国语》;孙膑被剜掉膝盖骨,写了《兵法》;吕不韦被放逐到蜀地后,世上才流传《吕览》;韩非被囚禁在秦国,才有《说难》、《孤愤》的问世。还有《诗经》三百篇,大都是古人在心情忧愤的情况下写的。

请看司马迁《报任安书》的图片

痛苦的遭遇可以使意志薄弱者堕落不起,却能使坚强者越发图强。历史上这些多灾多难的强者鼓励了司马迁。东汉班固在《汉书 司马迁传》中说:“以迁之博物洽闻,而不能以知自全,既陷极刑,幽而发愤。”意思是说“以司马迁的博学广闻,却不能靠智慧保全自己,已经遭受极刑仍在狱中发愤写作”司马迁的事迹也将永无停息地激励着后世千千万万发愤的贤圣们创造奇迹。

张正立评议:

司马迁既是史学家、思想家又是散文大家。他的《史记》是前无古人的纪传体通史,也是两汉文学的丰碑。《史记》中的“项羽本纪”曾被选入高中课文。

宋回复:12个本纪,司马迁把项羽与几个西汉皇帝并列,高抬了他,改变了唯有胜者为王的传统观念。

张:司马迁欣赏项羽,项羽本纪很精彩。

宋:楚汉相争如同国共内战,必决雌雄。

张:说司马迁是思想家,就是他有独到见解,不迎合权贵,项羽本纪颠覆了“胜者为王败者为寇”的传统认知,还项羽英雄本色。项羽本纪表达出司马迁的才气、正直和勇气,同时也表达出西汉官方尊重史实,相当包容。如换个朝代就不好说了,可能在审查阶段就毙掉了。

宋:司马迁给后世的史家做出了榜样。