宋仁宗赵祯和他的父亲宋真宗赵恒命运相似,儿子生下来就早夭。但父亲幸运之处在于最后还是求得李氏一子来继承大统,而仁宗却绝了后。他13岁即位,后宫粉黛没有三千也有上百,到了25岁依旧没有所出。大臣们开始质疑仁宗的生育能力,而仁宗暗里也开始怀疑自己患不育之症。在群臣怂恿下,仁宗决定从宗室中挑选个伶俐小孩过继。由于仁宗的同胞兄弟全部早亡,连个亲侄子也没有,所以找到叔伯头上去。宗室里最能生的要数濮王赵允让,他是祖父宋太宗赵光义第四子的后代(仁宗是赵光义三子的后代),共生了28个儿子。赵允让的十三子赵宗实(后来的英宗)于是被选进宫中,帝及皇后鞠视如子。宗实的进宫使阳气重盛,仁宗接连生了三个儿子。史书记载:“宝元二年(1034年),豫王生,宗实乃归濮邸。”豫王指仁宗次子赵昕出生了,赵宗实只好返回赵允让的濮王府了。命运戏弄仁宗,三个儿子都早早夭折。豫王赵昕的去世使仁宗哭得特别伤心:“如果上天要让我有后的话,豫王就不会夭折了。(天使朕有子,则豫王不夭)。”

次后,仁宗多病,曾经昏迷三日,群臣担忧国无储君,纷纷上书请求立储。而仁宗自从确认自己并非不育后,决定不生儿子不罢休,对于群臣的建议,心中很不舒适。可惜宋仁宗又生了第十一个女儿。大臣们再逼仁宗立嗣,大臣韩琦不依不饶,言辞激烈,令众人觉得皇帝不立嗣就是不顾大宋死活。仁宗纵使心里一百万个不愿意,也只好点头降旨让赵宗实二次进宫,并赐皇子名曙。可惜赵曙不愿意当皇子,三请四邀,称疾不至,最后只好以肩舆入内。嘉佑八年(1063年),赵曙已经31岁即帝位,但始终是一块糊不上墙的烂泥,龙体欠佳,曹太后到小殿垂帘听政。治平元年(1064年)农历五月,赵曙病体恢复,曹太后撤帘还政。赵曙(英宗)生父濮王赵允让的名分问题,引发了一场持续18个月的论战,这就是北宋史上的“濮议”事件。为了生父死后的名分,英宗绞尽脑汁,用了各种手段,才最终达到目标。治平四年正月八日(1067年1月25日),赵曙因病驾崩于福宁殿,享年35岁,只当了四年的皇帝。长子赵顼接位,时年20岁,就是宋神宗。

宋英宗赵曙的父亲是濮王赵允让

宋神宗赵顼即位时,北宋的统治面临一系列危机,军费开支庞大,官僚机构臃肿,政费繁多,加上与西夏和辽国发生多次战争,使北宋财政年年亏空。据《宋史-食货志》记载,公元1065年(北宋治平二年)宋朝财政亏空已达1750余万。广大农民由于豪强兼并、高利贷盘剥和赋税徭役的加重,屡屡暴动反抗。值此内外忧患、财政困乏之际,赵顼对宋太祖、宋太宗皇帝所制定的“祖宗之法”产生了怀疑。年轻的赵顼有理想,勇于打破传统,他深信变法是缓解危机的唯一办法。为了实现富国强兵,挽救封建统治的危机,他不治宫室,不事游幸,废去元老,起用王安石主持变法,对积贫积弱局面发动了一场全面的社会改革运动。

王安石少好读书,记忆力强,受到较好的教育。庆历二年(1042年)登进士第四名,南北各地做了几任州县官。嘉祐三年(1058年)王安石在长达万言的《上仁宗皇帝言事书》中分析了宋朝内忧外患交织,财政日益困穷,风俗日益败坏的形势,提出了变更天下弊法及培养大批适应变法革新需要的人才的迫切性。从熙宁二年(1069年)起,王安石两度任同中书门下平章事,推行新法。牵涉经济方面的改革主要是以下三法:

市易法:在平价时收购商贩滞销的货物,等到市场缺货的时候再卖出去。同时向商贩发放贷款,以财产作抵押,五人以上互保,每年纳息二分。市易法增加了财政收入。

保甲免役法:乡村住户,每五家组一保,五保为一大保,十大保为一都保。凡有两丁以上的农户,选一人来当保丁,保丁平时耕种,闲时要接受军事训练,战时便征召入伍。凡当役人户,分五等出钱,募人充役;使原来享受免役特权的豪绅、官吏、僧道等出钱助役,称助役钱。保甲免役法节省了军费。

青苗法:在每年夏秋两收前,以青苗为抵押到当地政府部门贷款或贷粮,夏收秋收后归还时候按年利息两分计息,政府又是一笔利息收入。

宋神宗力挺王安石变法

可惜变法一开始就遭遇了众多名臣的反对,基层官吏为了自身利益加大了对农户的盘剥,与变法理想相去悬绝,多地百姓也怨声载道,这就使得朝内持不同政见者不停向神宗上疏。开始赵顼不予理睬,王安石刚愎自用,把一大群知名大臣撵出京师,到州县任职。留在朝廷的很多大臣则消极怠工以示对抗。《续资治通鉴》记载:时安石锐意变更,而帝信任益专,(唐)介既死,同列无一人敢与之抗者。曾公亮屡请老,富弼称疾不视事,赵抃力不胜,遇一事变更,称苦者数十。故当时谓“中书有生、老、病、死、苦”,盖言安石生,公亮老,富弼病,唐介死,赵抃苦也。神宗十分信任的司马光和苏辙坚决反对变法。司马光上疏要求神宗应当察其是非,认为条例司所为,独王安石、韩绛、吕惠卿以为是,难道皇上就只跟这三个人共为天下?苏轼上书极论时政,反对变法,凡七千馀言,王安石见而深恶之;欧阳修上疏请止散青苗钱,王安石亦恶之。熙宁七年(1074年),在众臣极力攻击之下,王安石被罢。安石秉政五年,更法度,天下怨之。可是第二年王安石又回来了。

初,吕惠卿迎合安石,得志后叛安石,凡可以害安石者无所不为。时韩绛在中书,事多稽留不决,与吕惠卿争论不休,估计无法制服他,就秘密请仁宗帝复用安石,帝从之。惠卿听说愕然。翼日,帝遣中使带着诏令召安石,安石不辞,倍道而进,七日至京师。帝亦喜安石之出,王安石再次拜相,由是权益重。不过王安石再相好景不长,身体不佳,外加儿子意外死亡,他不得不力请解除机务。神宗帝也开始厌烦安石所为,乃罢知江宁府。“洎复相,岁馀罢,终神宗世不复召。”

枢密直学士孙固一直反对王安石为相,到实行新法时,数次议事不合,也被离京补外。到此时,神宗帝认为孙固有先见之名,召知开封大用之,但很多新法仍然存在,直至神宗驾崩,司马光入京主国政,数月间罢黜新党,尽废新法。王安石闻朝廷变其法心里也很坦然,但听说对豪绅、官吏、僧道等的助役钱也不收了,愕然失声说:“亦罢及此乎?”良久曰:“此法终不可罢也。”

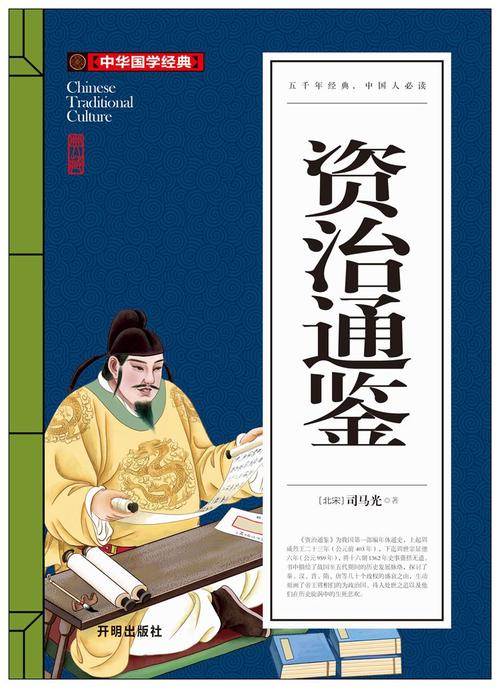

司马光著《资治通鉴》

治平三年(1066年),宋英宗赵曙命司马光设局专修《资治通鉴》。赵曙同意司马光选聘助手成立书局编写历代君臣事迹的请求,批示将书局设在崇文院内。司马光为了报答赵曙的知遇之恩,将全部精力都耗在《资治通鉴》这部巨著的编纂上。当时的著名学者刘恕、刘攽和范祖禹都参与了书局的工作。司马光任主编,刘恕、刘攽、范祖禹为协修,司马光的儿子司马康担任检阅文字的工作。来洛阳后,便把《资治通鉴》书局由汴梁迁到洛阳。司马光遍阅旧史,呕心沥血,悉心筛选,上起周威烈王二十三年(春秋战国分界标志三家分晋),下终五代,凡一千三百二十六年,修成二百九十四卷,历十九年而成。

司马光著《资治通鉴》

与西夏的永乐城之战

公元1038年10月11日,李元昊称帝,建国号大夏。宋廷上下极为愤怒,双方关系正式破裂。此后数年,元昊相继发动了四大战役,歼灭宋军西北精锐数万人。并在1044年,在河曲之战中击败携10万精锐御驾亲征的辽兴宗,完全奠定了宋、辽、夏三分天下的格局。此时,西夏总兵力约50万人。大败宋辽之后,元昊不可一世,日益暴横淫纵,甚至将儿子宁令哥的妻子纳为妃子。1048年元宵节,因夺妻之恨,元昊之子宁令哥挥刀将其父元昊的鼻头全部削掉,元昊痛极血尽而死,时年46岁。元昊子谅祚继承大位,其死后又由子秉常即位,此时西夏政局内部动荡,宋神宗以为有机可趁,派兵五路攻夏,准备收复灵武。元丰五年(1082年),西夏国王秉常听闻宋欲在夏、银、宥三州交界之处筑永乐城(又名银川砦/寨,今陕西米脂县西)屯兵戍守,甚感威胁,遂遣军三十万,前往攻取。最终报奏:“永乐城陷,汉、蕃官二百三十人,兵一万二千三百馀人皆没。”帝始知边臣不足任,深悔用兵,无意西伐矣。直至南宋宝庆年间(1227年)继西辽后西夏被蒙古人灭亡,该王朝延续了189年整。

北宋20万大军葬身于与西夏的永乐大战

张正立评议:

宋神宗时期王安石很亮眼,他是杰出的政治家,任宰相期间推行“王安石变法”。他又是文学家,他在散文诗词方面的成就被载入文学史。